Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 375, juillet 2013

Le café apparaît en France vers 1644, à Marseille, puis à Paris, grâce à des commerçants qui apportent de Constantinople le nécessaire pour le préparer. Au cours de son séjour parisien, en 1669, l’ambassadeur du sultan en offre aux dames de la bonne société venues lui rendre visite. L’année suivante, un Arménien en profite pour ouvrir le premier café de Paris, sans grand succès. Le Sicilien Procope est plus chanceux : son établissement, créé en 1672, devient l’endroit à la mode, fréquenté par écrivains et comédiens. Madame de Sévigné s’est trompée : le café est lancé et n’est jamais passé de mode. Paris compte 380 cafés publics en 1720.

Le « Procope » d’Angers

C’est aussi un étranger – d’Italie, de Sicile ? son parcours reste pour le moment ignoré – qui installe à Angers, à une date inconnue, le premier café. Il existait déjà le 10 mars 1693, d’après ce fait divers malheureux rapporté par Étienne Toysonnier dans son journal (Bibliothèque municipale, cabinet des manuscrits), au sujet de l’avocat Jean Gouin le jeune :

« Étant dans la rue Saint-Laud vers neuf heures du soir dans la maison où se vend le café, il eut différend avec le sieur Destriché surnommé le Bezier, qui lui jeta une porcelaine à la tête, dont il mourut quinze jours après. »

Les premiers rôles de répartition des impositions conservés aux Archives municipales – rôle des grandes taxes, 1694 (CC 66) – font apparaître un certain Lombroso paroisse Saint-Maurille, cafetier rue Saint-Laud. Mais il n’est pas imposé. Son établissement devait être récent et remporter encore peu de succès… L’année suivante, notre homme, dont le nom subit déjà un essai de francisation en « Lombroze », est taxé à 10 livres au rôle du quartier d’hiver et des logements militaires (CC 67). Pour comparaison, un boulanger de la rue Valdemaine est taxé à 10 livres, la veuve Coustard apothicaire marquée pour 9 livres. Lombroso se situe donc au bas de l’échelle des commerçants. En 1697, sa taxe est de 11 livres. Angers l’a adopté sous le nom de L’Embroisse ou L’Embroize. Il ne figure plus au rôle de 1702, du moins en tant que cafetier, remplacé par un Miette (qui paye 3 livres), car à la fin de la liste des habitants de la rue Saint-Laud est mentionné un certain « Alexandre Lembroize », taxé à 15 livres, sans indication de profession.

Saint-Laud, rue des cafés

Désormais, le café « a pris » à Angers et la rue Saint-Laud demeure son fief jusqu’à la Révolution, malgré une tentative « d’essaimage » toute relative au début du XVIIIe siècle. La ville compte trois cafés en 1704 : rue Saint-Laud et dans deux rues voisines, celle des Péronnelles et la rue Baudrière, mais toujours à proximité de la rue Saint-Laud, principale artère du commerce de luxe. 1708-1710 sont parmi les années les plus fastes pour le café, puisqu’on en dénombre alors six : quatre rue Saint-Laud, un rue des Poêliers et celui de la rue Baudrière, à proximité de la porte Angevine (actuelle rue du Chanoine-Urseau). À partir de la fin des années 1710, la rue Saint-Laud est le domaine exclusif de ce nouveau commerce.

Le nombre des cafés varie entre cinq (années 1710), trois (années 1720-30), quatre ou cinq (années 1740), pour retomber à trois en 1749, puis à deux ou trois jusqu’en 1766, où il se stabilise à deux : le Grand Café, dans la maison dite du Roi-David (vis-à-vis de la rue de l’Espine) et le Petit Café ou Café de Monsieur (à proximité de l’impasse des Péronnelles). Ce dont témoigne François-Yves Besnard (1752-1842) dans ses Souvenirs d’un nonagénaire (publiés par C. Port en 1880) :

« Il n’y avait alors à Angers [vers 1767] que deux cafés, l’un et l’autre situés dans la rue Saint-Laud et dont l’intérieur n’avait rien de luxueux. Mais il s’en établissait un près la salle de spectacle, alors au bas de la place des Halles, lorsqu’à certaines époques de l’année une troupe de comédiens se trouvait sur les lieux. »

Lente acclimatation du café à Angers

Il précise plus loin :

« Le café n’était pas alors à Angers d’un usage bien répandu ; on n’en donnait pas à la pension, mais j’en avais contracté l’habitude chez ma mère, et je l’avais conservée à Saint-Aubin. Je la continuai chez M. Boutmy [pension rue Chaussée-Saint-Pierre, tenue par le librairie Boutmy] ; quelques-uns des camarades suivirent bientôt mon exemple, ce qui m’engagea à leur proposer de le fournir chacun à notre tour ; ce que tous finirent par accepter, et la maîtresse de pension voulut bien consentir à ce qu’il fût fait à la maison. Je me rappelle que nous fûmes très étonnés de reconnaître que la tasse fournie à raison de 10 sols par le limonadier nous revenait à peine 5 sols. Il n’y en avait alors que deux à Angers, l’un dit le grand, et l’autre le petit café. J’ai aussi retenu le nom d’un de ces limonadiers, M. Bardou [Bardoul, successeur de Bazille au Petit Café à partir de 1777]. »

Vers 1760-1770, le café était donc encore regardé comme une denrée exotique. À telle enseigne que même la bourgeoisie échevinale dans ses banquets officiels n’en fait pas usage avant août 1772, à l’occasion d’un dîner en l’honneur de l’intendant de Tours et de celui du comte de Provence, duc d’Anjou (Archives municipales Angers, CC 34). 28 tasses de café à 5 sols chacune sont fournies, avec le dessert, par le marchand confiseur Jean-Jacques Fabre. Dans un repas ordinaire, le nouveau breuvage est cependant attesté au moins dès 1757 (fourni par « la Naudin », aubergiste, CC 29). Du café est à nouveau servi à la table officielle de l’hôtel de ville en 1775, pour l’inauguration du portrait envoyé par Monsieur, comte de Provence : crème au café, réalisée par le traiteur Thiriat et café à la fin du dessert, dont le confiseur Fabre est l’auteur (CC 216). L’usage du café n’est pas encore régulier dans les années 1780.

Le Grand Café ou café Fabre

Ce qui explique le faible nombre de cafés pour une ville de plus de 25 000 habitants en 1769. Le principal est alors celui tenu par Antoine Fabre, dont le nonagénaire Besnard a oublié le nom, dans la maison dite du Roi-David et plus tard à tort de la Reine-des-Fleurs ou du Vert-Galant, emplacement de l’actuel hôtel-bar du Centre, au 12 rue Saint-Laud. Depuis le rescindement de la parcelle pour la mettre au nouvel alignement en 1903, sa belle façade de 1557 en tuffeau sculpté a été remontée dans la cour de l’hôtel Pincé.

Le 1er septembre 1744, Antoine Fabre, frère aîné du confiseur Jean-Jacques - tous deux originaires de la vallée de Barcelonnette en Dauphiné - épouse Marguerite, fille du cafetier Durocher. Il est mentionné pour la première fois dans les registres d’imposition de la capitation en 1745 ; son beau-père, en 1744. « Le sieur Durocher et son gendre caffetier » sont taxés à 12 livres, somme modeste. Leur collègue Corbin, qui tient un café tout proche, est quant à lui imposé pour 21 livres. Jusqu’en 1748, Durocher et Fabre sont taxés à 12 livres, puis c’est l’ascension : 15 livres en 1749, 25 en 1750, 30 en 1755 – année probable du décès de Durocher. Sa veuve reste associée à l’affaire, devenue suffisamment importante pour motiver une imposition à 103 livres en 1773, apogée de ce commerce. S’y ajoutent neuf livres pour les trois domestiques. Jean-Jacques Fabre, fournisseur de l’hôtel de ville, pourtant honorablement connu dans la même rue Saint-Laud depuis 1754 comme confiseur et liquoriste, n’atteint pas ces sommets.

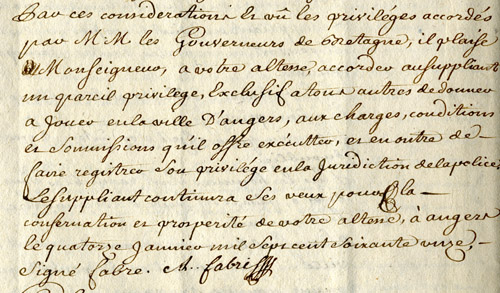

Le succès de l’aîné est renforcé par le privilège exclusif qu’il reçoit en mars 1771, sur sa demande, d’ouvrir une salle de jeux dans son café. Les locaux restent cependant modestes, comme l’indiquait déjà Besnard dans ses souvenirs. L’établissement offre deux salles superposées : une salle basse et une autre grande salle au-dessus, garnie de deux cheminées. Le reste forme l’habitation du cafetier (déclaration d’Antoine Fabre au censif de l’abbaye Saint-Aubin, recherches de Daniel Gruau sur la famille Fabre et la maison du Roi-David).

À partir de 1774, le taux d’imposition à la capitation d’Antoine Fabre – comme le nombre de ses domestiques qui passe de trois à un seul - décroît progressivement pour finir à 36 livres en 1789, tandis que par un mouvement inverse son concurrent du Petit Café, Jacques-Nicolas Bardoul, atteint 86 livres et 12 livres pour quatre domestiques. À la fin de l’Ancien Régime, il faut aussi compter avec un troisième cafetier, Cartier, au Nouveau Café, toujours rue Saint-Laud, qui n’hésite pas à « faire de la publicité » dans les Affiches d’Angers, par exemple le 20 mars 1788. Le règne du café Fabre s’achève. Son propriétaire meurt en 1793. Nous sommes à la veille de l’explosion du nombre des cafés et à la fin de la suprématie de la rue Saint-Laud en ce domaine. En 1800 déjà, la place du Ralliement, les rues Chaussée-Saint-Pierre, Beaurepaire, Saint-Aubin, Parcheminerie, Beaurepaire… ont le leur.