Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 385, novembre 2014

Une découverte

Le classement des archives du peintre angevin Paul Audfray (1893-1951) a permis la découverte de l’une des premières correspondances angevines de la guerre de 1914-1918, avec une lettre datée du 1er août 1914. Un mobilisé de l’armée territoriale, Victor Allard-Lefort (1871-1916) écrit à son épouse Françoise Lefort, dite Francine (1877-1950), non pas du front, mais de son lieu de mobilisation en Anjou ; elle lui répond et, par une grande chance, les lettres de l’un et de l’autre ont été conservées. Elles livrent une description des événements vus de l’intérieur, du cœur du Maine-et-Loire : de Saint-Germain-des-Prés, où le mobilisé était chef de poste pour la surveillance des voies de communication ; d’Angers, où demeurait son épouse.

Cette échange de correspondance a été pieusement conservé par Francine, à la demande de son mari - « J’en aurai peut-être besoin plus tard comme souvenir », lui écrit-il - puis par sa fille aînée Isabelle (1899-1959), qui épouse en 1934 l’artiste Paul Audfray. Ainsi se sont-elles retrouvées dans les dossiers du célèbre peintre et portraitiste angevin des années 1920-1950. Au gré des ventes et liquidations d’après succession, elles sont arrivées aux Archives municipales d’Angers en 2009, et voici qu’enfin ces lettres - un siècle après leur rédaction - vont servir, selon le souhait de leur auteur.

1er août 1914 : l’ordre de mobilisation générale est placardé place du Ralliement, sur l’une des portes de l’hôtel des postes. Les classes 08, 09, 10 doivent partir dès le lendemain matin dimanche 2 août ; les classes 02 à 07, le lundi matin 3 août. Mais dans la matinée du 1er août déjà, plus de 3 500 hommes de l’armée territoriale appartenant à la garde des voies ferrées avaient reçu l’ordre de gagner immédiatement le lieu inscrit sur leur livret militaire. Ces hommes, appartenant aux classes 1888 à 1892, étaient dans l’après-midi ou la soirée à leur poste.

La personnalité de Victor Allard-Lefort

C’est le cas de Victor Jean Allard-Lefort, sergent-major, qui arrive au début de l’après-midi à son poste de surveillance de Saint-Germain-des-Prés. Sous ses ordres, des gardes des voies de communication doivent accompagner les agents et équipes du télégraphe et des compagnies de chemin de fer appelés à faire des réparations aux fils télégraphiques des voies ferrées.

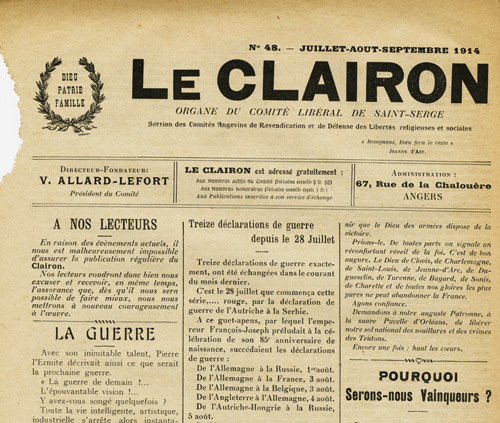

Né dans la Doutre le 7 février 1871, issu d’un milieu modeste – son père est garçon de magasin et sa mère, cuisinière – Victor Allard devient chef caissier du Syndicat agricole de l’Anjou. En 1895, il a épousé Françoise Lefort, résidant au 67 rue de la Chalouère, qui devient le domicile conjugal. Son temps libre, il le donne au Comité libéral de Saint-Serge, travaillant dans la mouvance du catholicisme social « au relèvement moral de l’ouvrier et à l’union sociale » (éloge funèbre, Journal de Maine-et-Loire, 19 juin 1916). En février 1904, il fonde le journal Le Clairon, bulletin mensuel du Comité, dont il devient président, ainsi que du Cercle catholique de Saint-Serge. Parmi les adhérents de la première heure figure le peintre Étienne Audfray, portraitiste apprécié.

Pièce maîtresse de son œuvre d’éducation populaire, les Conférences mensuelles qu’il organise accueillent des orateurs variés. Lui-même y présente Ferdinand-Jacques Hervé-Bazin (1847-1889), professeur de droit à l’Université catholique et auteur de Rouget le braconnier. L’activité de Victor Allard se porte par ailleurs en faveur de l’Association des propriétaires de la ville, dont il est également élu président.

« Alors que toute votre journée était prise par un absorbant travail professionnel, rapporte l’auteur de son éloge funèbre au cimetière de l’Est, je me suis souvent demandé comment vous pouviez consacrer à rendre service aux autres, sans aucune arrière-pensée personnelle, plus d’heures que ne le font bien des rentiers, dont la vie est pleine de loisirs. »

La Marseillaise de 1914

Pendant les vingt-huit jours que dure sa mission, Victor Allard fait part quotidiennement de ses activités et de ses soucis à son épouse et à ses enfants. Il en profite aussi pour écrire des chants patriotiques, comme sa Marseillaise de 1914, publiée dans Le Clairon, en septembre 1914 :

« Allons enfants de la Patrie

Le jour de vaincre est arrivé.

L’Allemand, dans sa barbarie,

Sous son joug voudrait tout plier (bis)

Mais, aussitôt, avec courage,

Tous les peuples se sont levés

Pour défendre l’humanité

Et punir cet horrible sauvage.Refrain :

Debout, et haut les cœurs !

Luttons avec ardeur,

Serrons les rangs, marchons sans peur,

Et nous serons vainqueurs. » (suivent cinq couplets)

Rappelé sous les drapeaux en mars 1915, Victor Allard est réformé par la commission spéciale de Verdun du 15 mai 1915. Les fatigues du service militaire, ajoutées à celles de ses multiples activités, ont raison de sa santé, le 16 juin 1916.

Extraits de la correspondance entre Victor Allard-Lefort et son épouse

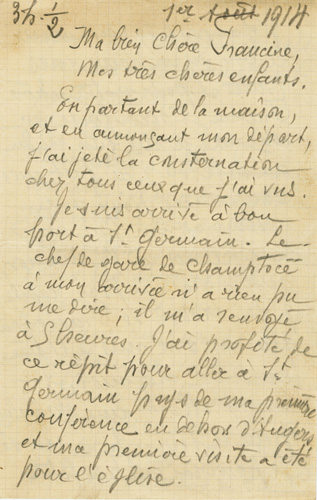

1er août 1914, de Victor Allard :

« Ma bien chère Francine, mes très chères enfants,

En partant de la maison, et en annonçant mon départ, j’ai jeté la consternation chez tous ceux que j’ai vus. Je suis arrivé à bon port à Saint-Germain. Le chef de gare de Champtocé à mon arrivée n’a rien pu me dire ; il m’a renvoyé à 5 heures. J’ai profité de ce répit pour aller à Saint-Germain, pays de ma première conférence en dehors d’Angers et ma première visite a été pour l’église.

J’y ai prié de tout cœur le Bon Dieu pour vous toutes et pour notre chère France et réconforté au moral, je me suis rendu au café où j’ai fait mes conférences pour me restaurer un peu car le déjeuner à la maison avait été un peu rapide. J’y ai trouvé de braves gens qui m’ont mis à l’aise, comme chez moi, et m’ont offert une chambre pour ce soir. Je ne sais si je pourrai en profiter car les ordres que je vais recevoir ne le permettront peut-être pas.

[…] Priez toutes pour moi le Bon Dieu, maître de nos destinées, la Sainte Vierge, Notre-Dame des Armées et la bienheureuse Jeanne d’Arc, patronne de la France. Seul, le secours d’En Haut peut nous sauver. Je vous embrasse avec la plus grande effusion et vous demande une pieuse communion à mon intention. Votre mari et père serviteur de la Patrie.

PS : Conservez mes lettres. J’en aurai peut-être besoin plus tard comme souvenir. »

2 août, de Victor Allard :

« Ma bien chère Francine, mes mignonnes chéries,

[…] Aujourd’hui, je vous écris du château où se trouve mon poste et du bureau superbe que le châtelain, M. Lieutaud, a mis à ma disposition personnelle, ainsi qu’une chambre très agréable, dont, malheureusement je ne puis pas profiter la nuit. […]

Hier, il m’a fallu retourner au train de 5 heures, puis à celui de 8 heures sans trouver ni hommes pour mon poste, ni armement, ni habillement, tout cela n’est arrivé qu’à 11 heures ½. […] À minuit ½, nous arrivions au cantonnement pour coucher dans la paille et ce matin à 4 heures il fallait être debout pour habiller et équiper tout le monde. Mes hommes sont raisonnables jusqu’ici. […]

Nous sommes là inoccupés tout le jour. C’est à mourir d’ennui. Pourvu que cela ne dure pas trop longtemps. L’esprit des hommes est bon, mais tous déplorent néanmoins leur convocation. Il y a là beaucoup de campagnards qui se désolent d’être convoqués au fort du travail et qui se préoccupent justement de leurs récoltes dont ils craignent la perte puisqu’il manquera totalement de bras dans les fermes. Quelle situation !

L’épreuve est dure surtout par ce fait que nous ne pouvons savoir ce qu’elle durera.

Nous sommes ici un peu privés de nouvelles ; j’ai su cependant que la guerre n’est pas encore déclarée et qu’on conserve un fantôme d’espoir de l’éviter. Si cela se pouvait, j’ai bien peur que non. […] »

3 août, de Francine Allard :

« […] Il y a à Angers une effervescence indescriptible. On ne voit que groupes d’hommes partant rejoindre leur poste. L’esprit paraît bon et les hommes paraissent joyeux. Il n’en est pas de même du côté des femmes qui ne s’abordent qu’en pleurant. Dans les casernes, on chante la Marseillaise et le Chant du Départ une partie des nuits. Hier en ville, les soldats levaient leur quépis [sic] en chantant la Marseillaise.

La générale a été battue dans la Chalouère le soir de ton départ. J’ai vu Chrétien qui est venu me dire au revoir, il paraissait résigné, mais pas enthousiasmé. […]

Si tu voyais par ici quel bouleversement. Il passe des voitures et des charrettes chargées sans interruption. Mme Babin pleure ses chevaux qui sont partis tous deux. Bon nombre de commerçants parlent de fermer leurs magasins. On ne trouve déjà presque plus rien. Si cela continue, on ne va plus trouver à manger. Les boulangers n’ont plus de farine, puisque leurs marchés sont rompus. Il n’y a plus de crédit. Mme Péchard n’en fait plus, il faut que je paye le pain. Chez Roger également, je dois payer l’épicerie. Je vais être obligée de me recommander à ton patron d’ici peu, car je ne trouve pas de bas à faire, chacun gardant son argent. Tout a augmenté. Les pommes de terre valaient 4 francs le boisseau samedi. […] »

, Ouvre une nouvelle fenêtre

, Ouvre une nouvelle fenêtre

3 août, de Victor Allard :

« Ma chère femme et vous, mes bien chères enfants.

Voilà donc la grande calamité arrivée. Nous sommes en guerre. L’atrocité de ce mot est bien plus grande maintenant que nous allons voir se dérouler les opérations. Dieu veuille que cela dure peu et que les ruines ne soient pas trop effrayantes.

Dès ce matin, 5 heures, les trains passaient devant mon poste et j’entendais les militaires qui les garnissaient chanter le Chant du Départ. C’était impressionnant dans le calme de la nuit. Toute la journée les trains se sont succédé emmenant des centaines et des centaines d’hommes dont l’enthousiasme me semble d’un bon augure, mais peut-être ? superficiel. Les wagons sont décorés de feuillages ; on dirait que c’est le départ pour une fête ! […] »

3 août, de Francine Allard :

« […] Chez Brisset d’où je viens, le sucre vaut 1 franc au lieu de 0,75 c et il va venir à 25 et 30 sous, le café a augmenté de 15 sous, le pain au lieu de 24 sous, 27 maintenant. Dans certains endroits, on vend le sel 15 sous la livre au lieu de 3 qu’il valait avant. Je trouve que tout cela, c’est voler car il est vraiment triste de voir que au moment où les femmes vont rester sans ressources, on augmente tout dans des proportions semblables.

Augustine est venue avec nous à Saint-Charles [sœurs de Saint-Charles]. Toutes les ouvrières sont remerciées depuis vendredi soir. On voit déjà pas mal de magasins fermés. Il y a eu hier soir m’a dit Augustine une belle manifestation après la musique. Les officiers en tête, ils ont parcouru la ville en criant : « Conspuez Guillaume à Berlin ». Nous entendions les cris de chez nous. L’aspect de la ville est bien curieux. Personne n’a le goût au travail. On voit des groupes à toutes les portes et les nouvelles courent leur train, vraies ou fausses. […] »

4 août, de Victor Allard :

« […] Les journées sont d’une longueur inimaginable. Rien à faire tout le jour. Quelle vie et comme ce désoeuvrement est regrettable, car il laisse le champ trop libre à toutes les idées noires […].

Mes hommes vont bien, je suis content d’eux et ils le sont de moi. Je n’ai pas d’ivrogneries à regretter. Tous se montrent raisonnables. Ce matin, nous avons eu du vin offert par M. Neveu et d’autre par M. Lieutaud. Il y en a largement pour les deux repas de tout le monde. M. Lieutaud nous a procuré tables de jardin, chaises, bancs, guéridon et, pour un peu, je me croirais à nos bons repas sous le hangar de la mère Sallé. Ce n’est pas tout à fait cela cependant. Enfin, ne me plaignez pas trop. Si ce n’était l’exil et l’ennui, je serais aussi heureux qu’un propriétaire flâneur. […] »

8 août, de Francine Allard :

« […] En ce moment, c’est le 71 qui arrive, on ne voit que groupes dans les rues. Je viens d’acheter une livre de beurre au père Suzanne, il vaut 1,20 F, les œufs 1,30. Mme Châlon m’a dit ce matin qu’il y avait 2 000 Italiens à Tivoli [guinguette située promenade des Fours-à-Chaux], ils n’ont pas de paille et sont couchés sur le pavé. On les nourrit à peine et ils commencent à se fâcher, pourvu qu’ils ne cherchent pas à faire de mal. Il va y avoir une ambulance à Jeanne-Jugan [couvent des petites sœurs des pauvres]. […] »

9 août, de Victor Allard :

« […] Samedi nous avons entièrement décoré le poste. Il y a du feuillage au-dessus du poste lui-même avec des fleurs de géraniums piquées dedans. Au haut de l’escalier que nous avons construit s’élève un portique de feuillages et de fleurs. Au commencement de la haie, près de la ferme, c’est un massif de verdure et enfin, traversant le petit chemin qui conduit au poste, une grande inscription : « Vive la France » attire l’attention. Une douzaine de drapeaux offerts par M. Lieutaud complète notre décoration. Samedi soir, nous avons eu la première visite d’officiers. Elle a été courte et sans gravité. Tu seras bien aimable de conserver mes lettres dans une boîte quelconque, car, plus tard, j’y retrouverai des souvenirs qui pourront m’être utiles. […] »

9 août, de Francine Allard :

« Je suis allée trouver M. Blanc hier [maire d’Angers, en remplacement du docteur Barot mobilisé], il m’a fait remettre un passeport permanent, ce qui a eu le don de mettre M. le commissaire en colère, en disant que c’était un passe-droit. M. Blanc m’a dit de ne pas compter sur des écritures, mais toutefois s’il y en a, il me le fera savoir. Je suis allée hier chez Mme Delille. Elle m’a donné des chemises à faire. On m’a apporté hier soir 6 paires de bas à enter. […]

J’ai porté ta lettre chez M. Guillé [Guillet, directeur de l’école libre de garçons, 18 rue de Belfort]. Sa cour est pleine de soldats qui campent là et couchent dans les classes. Il est très content d’eux et regrettera de les voir partir. Je t’envoie une photo qu’il a prise du groupe. […] Hier soir les Italiens ont fait une manifestation dans les rues en criant « Viva la Francia » et en jouant de la musique, de l’accordéon. Il en est passé plusieurs centaines devant chez nous. […] »

10 août, de Francine Allard :

« […] J’ai reporté hier mes chemises chez Delille, la coupeuse les a examinées, il faut croire qu’elle les a trouvées de son goût, elle m’a dit d’en demander ce que je voudrais, j’en ai pris 6 à livrer ce soir 6 heures, j’ai de quoi faire. Une ouvrière de chez Delille m’a montré à faire des caleçons car c’est du caleçon que j’aurai à faire demain. Les chemises sont payées 0,30 centimes maintenant, et on se fournit de fil, enfin que veux-tu, mieux cela que rien, mais mes bas sont bien plus avantageux. […] Notre intention est bien d’aller te voir samedi et dimanche […] »

19 août, de Victor Allard :

« […] Toute la nuit, les trains sont passés bondés de soldats. C’est à ne pas y croire. Quelle concentration ! On est effrayé de songer à un tel mouvement. Encore une fois, que Dieu nous protège. Je me suis amusé à composer une Marseillaise d’actualité. Je l’ai lue hier à M. Guillé qui la trouve très de son goût. Je vais t’en envoyer une copie et tu jugeras. […] »

19 août, de Francine Allard :

« […] Tes filles arrivent de la Croix-Rouge. Il est 6 heures ½, elles ont fait des linges et des bandes de pansements. […] Il y a des jours qui passent lentement. Celui-là m’a paru long. Enfin, c’est un de plus à effacer, que les autres passent donc vite pour te ramener à nous. Nous t’embrassons de tout notre cœur. Ta femme qui pense à toi sans cesse. Francine. »

21 août, de Victor Allard :

« Depuis ce matin 5 heures, la ferme est transformée en ruche. On y fait la batterie. C’est intéressant au possible. Tous mes hommes disponibles sont au travail et je t’assure que cela marche. Les uns passent les gerbes à la vanneuse, d’autres les engrènent dans la machine ; un autre groupe porte la paille au pailler ; d’autres font le pailler ; il y en a qui entassent les déchets ; d’autres pèsent et lient les sacs de grains et, enfin, une corvée monte les sacs au grenier du château. Je te le répète, c’est une véritable ruche où il n’y a pas de bourdons. Le grain est beau et il donne beaucoup. La machine rend la paille en son entier, sans l’avoir brisée, c’est du beau travail.

[…] Il ne passe plus de trains par ici, c’était notre seule distraction ; la vie devient donc de plus en plus monotone. […] »