Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 472, été 2025

En 2025, l’Amicale des jardiniers de la Doutre fête son centenaire. L’intérêt pour les jardins ouvriers - nés au XIXe siècle, rebaptisés jardins familiaux en 1952 – n’a pas faibli à notre époque, bien au contraire. Tandis qu’ils sont apparus en Angleterre vers 1819 lors de la révolution industrielle, puis en Allemagne vers 1830, les premières créations en France ont pour cadre les Ardennes et sont dues à Félicie Hervieu, fabricante de draps à Sedan, qui commence modestement avec quelques jardins en 1893. C’est aussi une femme, Marie Changeu, qui crée à Reims en 1898 deux types de jardins, de bienfaisance et industriels. Le plus connu des créateurs de jardins ouvriers est l’abbé Jules Lemire, député du Nord, qui fonde en 1896 la Ligue française du coin de terre et du foyer. L’œuvre des jardins ouvriers prospère rapidement, soutenue par les municipalités, les bureaux de bienfaisance, les caisses d’épargne… Beaucoup de créations sont dues à des groupes chrétiens d’études sociales, à des œuvres religieuses. De 655 jardins en 1899, la France passe à 6 167 en 1903, 47 000 en 1920. Le premier congrès international des jardins ouvriers se tient à Paris en 1903. La Ligue du coin de terre et du foyer essaime dans un grand nombre de villes, mais la carte des jardins établie pour le congrès national de 1905 montre qu’ils sont essentiellement concentrés dans le nord de la France, de Dunkerque à Beauvais et à Sedan, dans les Deux-Sèvres et à Saint-Étienne.

1904 à Angers

Alors qu’en est-il à Angers ? La presse angevine – « Le Petit Courrier » - commence à s’y intéresser avec un compte rendu du congrès de 1903 publié le 2 novembre. C’est ensuite un article du 1er février 1904 qui rend compte d’une initiative de création de jardins dans le Nord par l’instituteur Riquer. Mais, curieusement, c’est seulement par un entrefilet d’un journal publié à Blois, « L’Écho du Centre » du 22 mars 1904, que l’on apprend la grande nouvelle : « L’œuvre des jardins ouvriers vient d’être fondée à Angers. Une grande réunion aura lieu prochainement. » De cette réunion, nous n’avons pas d’écho dans « Le Petit Courrier ». Un nouvel article de « L’Écho du Centre », paru le 21 avril à propos des jardins ouvriers de Blois, nous apprend que la fondation a bien été réalisée : « Il ne faut pas s’étonner qu’une idée si opportune ait fait son chemin, que l’on trouve maintenant – pour ne parler que de notre région – des jardins ouvriers à Orléans, Tours, Nantes, Châteauroux, Angers, etc. » « Le Petit Courrier » du 16 avril 1904 fait quand même allusion aux jardins ouvriers d’Angers à propos d’une réunion politique locale des républicains libéraux, organisée en vue des élections municipales. L’abbé Bosseboeuf y précise que les radicaux-socialistes déclarent vouloir étudier la question des jardins ouvriers, oubliant que les républicains libéraux ont fondé, « avec leurs ressources personnelles », des jardins ouvriers.

Débuts modestes

Le 26 mai 1908, nous en savons enfin plus sur l’œuvre des jardins ouvriers d’Angers, grâce au compte rendu de sa réunion du 24 mai que donne « Le Petit Courrier ». Son président n’est autre que le docteur Paul Maisonneuve, spécialiste du vin d’Anjou, futur président de la Fédération des viticulteurs de Maine-et-Loire, personnage très connu à Angers. L’œuvre met « presque gratuitement » à la disposition des familles ouvrières des parcelles de terre à cultiver. Les conditions d’admission sont d’autant plus faciles que l’on est dans la misère et que l’on a beaucoup d’enfants. La société ne possède que 21 jardins, à Saint-Léonard, proches d’une pièce d’eau indispensable aux arrosages. Elle a l’ambition de créer un nouveau groupe de jardins dès qu’elle aura trouvé un terrain convenable. En fin de séance sont attribués huit prix aux jardins les mieux cultivés en 1907. Le journal conclut que la réunion a donné l’impression d’une œuvre bien vivante, qui ne demande qu’à prospérer et à s’étendre. Elle assure le bien-être de 120 personnes « de la grande famille ouvrière ».

Quelle action municipale ?

La création en 1910 de la société d’habitations à bon marché Le Cottage angevin complète cette œuvre sociale. Il s’agit d’établir de petites cités-jardins, non pas seulement des jardins ouvriers. L’entreprise Bessonneau nourrit le même dessein, mais ses créations ont été très limitées par le retournement de conjoncture des années 1930. Quant aux municipalités successives, elles sont attentives à la question, mais peu présentes. Le docteur Monprofit, maire d’Angers de 1908 à 1912, est cité parmi les « bienfaiteurs de la première heure » de l’œuvre des jardins ouvriers. On sait que la Ville loue des terrains le long des chemins des Rêveries et de la Meignanne, mais il n’y a aucune certitude qu’ils aient été aménagés en jardins ouvriers. Quelques lettres conservées aux Archives patrimoniales montrent qu’un projet de jardins ouvriers à Roc-Épine semble en gestation en 1911. Se conclut-il ? En tout cas, il ne donne lieu à aucune délibération du conseil municipal. Le maire évoque seulement les jardins ouvriers dans une délibération du 12 juillet 1911. En remerciant la caisse d’épargne pour son œuvre des maisons ouvrières et des jardins ouvriers, il ajoute : « Nous nous permettrons d’exprimer le vœu qu’elle la complète par la création de jardins ouvriers. » Malgré le nom de l’œuvre, ils n’avaient visiblement pas été développés. En 1912, la nouvelle municipalité radicale-socialiste du docteur Barot soutient le programme du Cottage angevin qui comprend la création de trois groupes de jardins ouvriers, route des Ponts-de-Cé, quartier Saint-Léonard et chemin des Petites-Pannes.

Une ville de jardins !

Après la Première Guerre mondiale, la demande en jardins est plus forte que jamais. La cherté de la vie les rend indispensables pour les familles modestes et la réduction du temps de travail offre plus de loisirs.

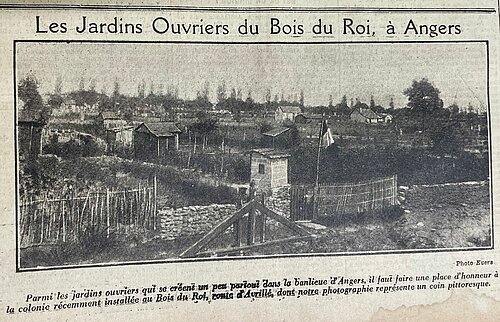

D’où le succès des jardins ouvriers du Bois-du-Roi, ouverts par un particulier en 1914 route d’Avrillé, en face du terrain d’aviation. Ils se transforment d’ailleurs très vite en cité-jardin. La baraque à outils devient abri, pavillon et bientôt véritable maison d’habitation. Quant à l’œuvre des jardins ouvriers d’avant-guerre, elle paraît avoir disparu, dissoute par les événements. En 1922, la Société d’horticulture veut la faire renaître. Pour encourager le développement des jardins, elle institue son premier concours des plus belles cultures, offrant aux lauréats lots de semences et outils. Plusieurs tournées de visite sont réalisées qui laissent le jury stupéfait de découvrir « une quantité insoupçonnée de jardins ouvriers, car c’est par centaines que nous en avons comptés en certains quartiers » (« Le Petit Courrier », 11 novembre 1922) : à la Californie (près de la rue Chef-de-Ville), à Roc-Épine, au Bois-du-Roi, quartiers Saint-Lazare, Sainte-Thérèse et de l’hôpital, place Ney, route de Paris, à Saint-Léonard, au Haut-Pressoir et à la Madeleine, avenue Vauban et quartier du Génie, route des Ponts-de-Cé.

Le premier concours n’ayant eu que peu de publicité, le nombre des inscrits était faible. En 1923, les inscriptions s’élèvent à 73, sur près de 2 000 jardins existants (« Le Petit Courrier », 19 juin 1923). Seuls les jardins inscrits sont visités. Ce sont précisément (« L’Ouest », 15 juin 1923) : la Californie, pont de Brionneau, Roc-Épine, Bois-du-Roi, quartier de l’hôpital, Fours-à-Chaux, chemin des Carrières, route de Paris, les Plaines, route des Ponts-de-Cé, Bon-Repos, quartier de Frémur, la Baumette, Trélazé, Saint-Sylvain.

Structuration du développement des jardins

Les jardins abondent, on le voit, et comme l’écrit Jacques Bouchemaine dans « L’Ouest » du 16 juin 1923, ils « forment à notre ville une admirable couronne verte et fleurie ». Ils n’avaient donc pas eu besoin d’une œuvre très active pour se développer ! Mais le mouvement manquait de structuration. C’est ce que réclame le journaliste du « Petit Courrier » (19 juin 1923) : « Il faudrait organiser une œuvre des jardins ouvriers qui faciliterait la location ou même l’achat des terrains nécessaires […]. Des bonnes volontés […] pourraient former une association comme il en existe dans beaucoup de villes, notamment dans le Nord. »

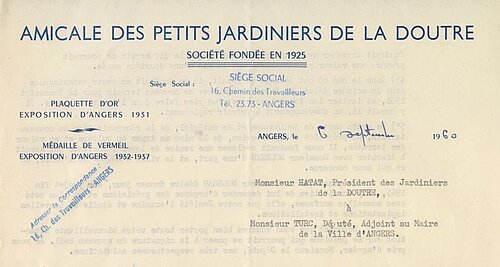

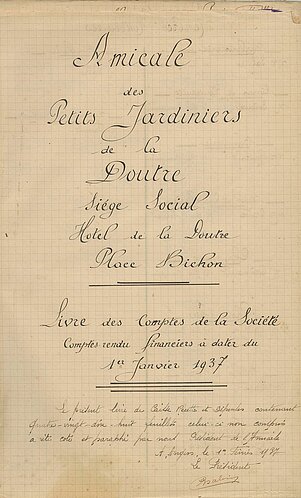

Il faut croire qu’il a été entendu. Un an plus tard se constitue l’Amicale des petits jardiniers de la Doutre. Le samedi 21 juin 1924, elle donne son premier banquet à son siège social, le Café Aubert, 57 rue Saint-Lazare. Les 38 membres du départ sont déjà 61 en septembre 1924, lors de la distribution des premières récompenses aux jardiniers. 42 prix sont remis. Le premier prix comprend un arrosoir, une fourche, une pelle et un litre de triple-sec, pour se donner du cœur à l’ouvrage ! Si 1924 correspond à la date de fondation de la société, elle n’est déclarée en préfecture que le 14 février 1925. L’objectif est de « créer des relations amicales entre ses membres et de développer la culture des petits jardins ». Gustave Hévin, camionneur résidant dans la Doutre, rue de la Tannerie, la préside. Les membres du bureau sont artisans, ouvriers ou employés. On note deux cordonniers, un épisseur et un câbleur, un contremaître, un employé de commerce et un encaisseur. L’association bénéficie de plusieurs donateurs, des industriels liquoristes notamment – Cointreau, Guéry, Rayer - mais le principal d’entre eux, bienfaiteur de la première heure, est le conseiller municipal Théodore Charpentier, nommé président d’honneur.

La cité Charpentier

Il est d’autant plus important que les Petits jardiniers lui doivent un nouvel ensemble de jardins ouvriers et même une cité ouvrière, chemin de la Meignanne, en face de la communauté de Saint-Charles. Charpentier achète là un terrain vague qu’il lotit, fait desservir par l’eau de Loire et revend comme jardins ouvriers avec diverses facilités d’acquisition. Quelques propriétaires de ces terrains y font construire de petites maisons. En remerciement, la cité ouvrière en formation est baptisée Cité Charpentier. Une plaque d’ardoise portant ce nom en lettres d’or est scellée en 1925 dans le mur d’angle du café nouvellement installé au bord de la rue conduisant au lotissement. Une « fête intime » célèbre cette naissance de la Cité Charpentier le 16 janvier 1926.

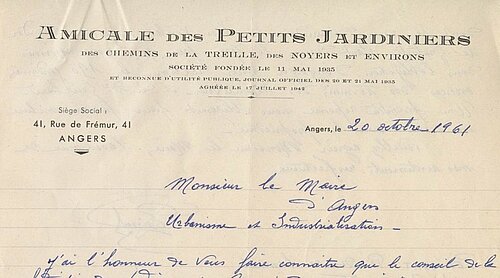

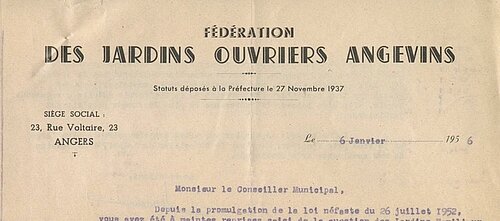

Sous ces auspices, l’Amicale des petits jardiniers de la Doutre pouvait aller loin. Elle est bientôt rejointe par d’autres, comme l’Union des petits jardiniers des Fouassières, l’Amicale des jardiniers amateurs de Beauséjour, l’Amicale des petits jardiniers des chemins de la Treille, des Noyers et environs. Les sociétés se multiplient à tel point qu’il faut créer en 1937 une Fédération des jardins ouvriers angevins regroupant toutes celles qui s’occupent en Anjou de petit jardinage familial. Dès 1938, la fédération participe à la foire-exposition d’Angers pour montrer « tous les charmes du jardin ouvrier, un ensemble exprimant la joie qu’il dispense, la santé qu’il fait régner et l’appoint précieux qu’il apporte à la nourriture d’un ménage modeste. C’est la trilogie bienfaisante du petit jardin » (« Le Petit Courrier », 10 mai 1938).