Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 469, mars 2025

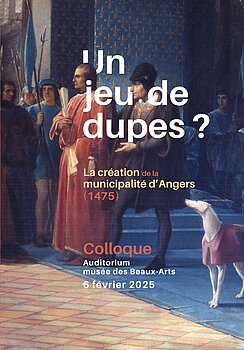

Février 1475. Il y a 550 ans, Angers recevait sa grande charte municipale : la mairie était créée. Le document est imposant. Deux grandes feuilles de parchemin collées bout à bout, de plus d’1,20 m, détaillent une longue liste de privilèges concédés en 29 articles, comme la ville n’en reçut jamais. Par l’effet de quelle générosité ? Celle du roi de France Louis XI qui voulait à tout prix que le duché d’Anjou, alors apanage de son oncle le roi René, réintègre le domaine royal… Or, par testament du 22 juillet 1474, René le laisse à son neveu Charles du Maine. Aussitôt Louis XI fait saisir le duché et y établit comme gouverneur son homme de confiance Guillaume de Cerisay. Dans ce dispositif, la création d’une mairie à Angers est une pièce essentielle. Elle doit permettre de rallier la bourgeoisie locale.

Une mairie pour faire pièce au pouvoir ducal

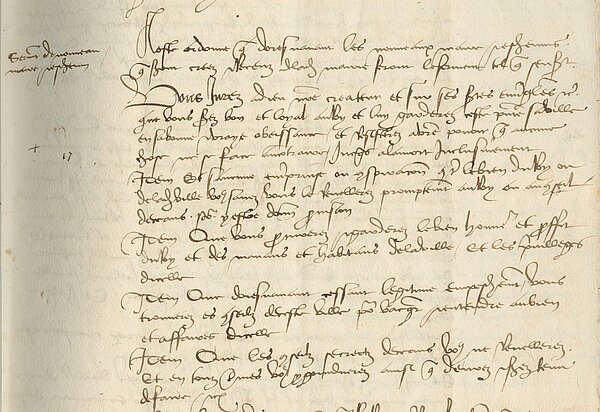

Jusqu’alors la ville était gouvernée par un sénéchal pour l’administration et les affaires militaires, le juge d’Anjou et le prévôt d’Angers pour la justice, un conseil ducal et la chambre des comptes d’Anjou. Désormais, elle le sera par une municipalité. La mairie est accordée le 25 juillet 1474, la charte signée à Paris en février suivant, entérinée par le Grand Conseil du roi le 7 mars. Angers est dotée d’un maire élu pour trois ans, assisté d’un large conseil de 56 membres pour susciter des fidélités au roi : 18 échevins, 36 conseillers, un procureur et un clerc, élus à vie. En son absence, le maire pourra se faire assister d’un sous-maire. Maire et conseil doivent être librement élus par tous les habitants, ce qui tranche avec bon nombre de chartes communales où l’élection est réservée à une sélection de notables. Mais Louis XI déroge immédiatement à sa règle en imposant à vie Guillaume de Cerisay comme maire, Thomas Jamelot comme sous-maire et en nommant tous les autres membres du conseil.

Des privilèges étendus

Faveur considérable, les fonctions municipales sont anoblissantes, privilège étendu à toute la descendance des membres du conseil. Ils pourront donc acquérir des terres nobles sans payer les droits de franc-fief. De leur côté, les habitants possédant au moins 1 000 livres de biens sont exemptés de tout droit de mutation et de franc-fief en cas d’achat de fiefs.

Des pouvoirs importants sont accordés au maire pour réduire le plus possible l’autorité des officiers ducaux. Il est « gardiateur » des privilèges municipaux – dans d’autres villes, c’est le bailli ou le sénéchal qui exerce cette fonction – et même institué conservateur des privilèges royaux de l’université. Il a tout pouvoir de destituer les officiers qui travaillent pour la Ville et, avec le conseil, de contrôler les comptes du receveur. Le maire remplace le capitaine d’Angers, naguère nommé par le duc, dans ses fonctions militaires et de garde des clefs et des portes de la cité. Il aura donc la faculté de contraindre les habitants à faire guet et garde aux portes et à contribuer aux charges de la Ville. Ceux-ci sont en contrepartie exemptés de service armé et reçoivent assurance de protection en cas de litiges : le roi prend les Angevins sous sa « sauvegarde especiale ». Ils ne pourront être arrêtés sans que le maire ait vu l’ordre le justifiant et ne seront pas cités en première instance hors de la ville.

L’impôt de la cloison – péage-octroi sur les marchandises entrant à Angers ou passant par les rivières environnantes – est officiellement confirmé et sa perception confiée à la Ville, de même que des droits annexes comme ceux de pavage et de barrage, mais en cas de besoin la municipalité pourra lever d’autres « aides » jusqu’à concurrence de la somme de mille livres par an. Elle jouira aussi d’une taxe de 2 sols 6 deniers sur chaque pipe de vin étranger à l’Anjou arrivant en ville. D’ailleurs les habitants devront solliciter l’autorisation de la municipalité pour vendre d’autres vins que ceux de l’Anjou.

Le juge d’Anjou et le prévôt ducal sont dépouillés de leurs prérogatives judiciaires au profit de la nouvelle mairie qui pourra connaître toutes causes concernant les habitants de la ville, des Ponts-de-Cé et des quatre quintes (territoire de cinq lieues environ autour d’Angers : La Membrolle, La Haie-Joulain, Saint-Georges et Brain), et même les crimes, mais n’exercera pas la haute justice, réservée au sénéchal d’Anjou et au Parlement de Paris par appel. La police des métiers, poids, mesures, fours et moulins revient à la Ville, qui pourra rédiger statuts et ordonnances pour les organiser.

Commerce, urbanisme, hygiène

En matière économique, pour favoriser la venue de marchands forains, la charte accorde à Angers deux nouvelles foires de huit jours, le 29 août et le 12 février. Les travaux publics tiennent leur place dans les privilèges accordés. À commencer par l’entretien des fortifications de la ville, qui engloutit des sommes énormes. Outre la levée de la cloison et d’autres droits mentionnés ci-dessus, la mairie se voit attribuer le monopole du commerce du sel « en nostre grenier à sel ». Toutes ces sources financières seront à employer « aux réparations, fortifications et emparements et autres affaires communes ». Les dons et legs sont – déjà - encouragés : les particuliers peuvent acquérir des domaines jusqu’à la valeur de 2 000 livres sans payer de droit d’amortissement s’ils les donnent à la Ville pour ses nécessités. Enfin toutes les amendes reçues par la municipalité auront cette même affectation.

Les autres travaux publics envisagés tiennent à la construction d’un hôtel de ville et à la création de places publiques pour favoriser les marchés journaliers. Le droit d’exproprier est accordé à la mairie. La charte n’oublie pas les questions d’hygiène. C’est une préoccupation récurrente dans l’histoire des villes. Les habitants auront obligation d’aménager des « retraits » (lieux d’aisance) dans leur demeure et de faire paver devant leur maison, sous peine d’amende. Le droit d’expropriation pour création de dépotoirs est dûment mentionné : « Et aussi prandre d’autres places, prés et hors des portes de la dicte ville pour geiter les fumiers et autres imondicitez d’icelle ville. » Ces expropriations seront exonérées du paiement de toute taxe d’amortissement aux finances royales.

Et pour authentifier tous ses actes, la mairie reçoit l’autorisation de posséder ses propres sceaux : les grands sceaux pour la Ville, les petits sceaux pour sceller les documents de justice.

La charte ouvre donc en théorie sur un monde merveilleux ! Mais, comme l’écrit Jean Favier dans son « Roi René » paru chez Fayard en 2008, « seuls les naïfs se réjouirent de tant de générosités. Les Angevins n’allaient pas tarder à constater que le nouveau régime était plus autoritaire et plus onéreux que l’ancien. »

Une mairie rejetée

La mairie à peine établie, bourgeois, ecclésiastiques, officiers royaux, membres de l’université, tous ceux qui se trouvent dérangés dans l’exercice de leurs droits anciens par les prérogatives de la nouvelle municipalité se mettent à murmurer contre le maire et le conseil de ville. Même si le roi René, pour recouvrer son duché, a signé la reconnaissance de la mairie au traité de Lyon de mai 1476, la nouvelle institution n’est pas acceptée et en premier lieu le maire, Guillaume de Cerisay. Tandis que celui-ci est obligé dès 1475 de solliciter de Louis XI l’envoi d’une lettre aux habitants les engageant à se défier des gens d’église et officiers qui déprécient les privilèges accordés à la mairie, ces derniers envoient une lettre contraire au conseiller du roi Jean Bourré pour empêcher la publication de ces privilèges !

Louis XI met la main sur l'épaule de son conseiller Guillaume de Cerisay, vêtu de rouge. Face à eux, un échevin plus âgé, en rouge également, pourrait être Thomas Jamelot, secrétaire et maître d'hôtel du roi, sous-maire.

Derrière le roi, se tiennent trois personnages de son entourage, vraisemblablement Jean Bourré, en armure, portant le collier de l'ordre de Saint-Michel dont il est le trésorier ; Philippe de Commynes, qui semble montrer de sa main un homme en armure qui ne peut être qu'Antoine de Chources, capitaine du château depuis 1474 (identifications proposées par François Comte).

Il faut dire aussi que Louis XI, comme il l’avait fait pour le royaume de France à son avènement en juillet 1461, charge aussitôt les habitants de nouvelles taxes… Le 30 juillet 1475, Guillaume de Cerisay annonce un doublement de l’imposition de la cloison pour trois ans, alors que par ailleurs la Ville est obligée de prêter au roi deux mille écus d’or sur le produit de cet impôt. En même temps, ces messieurs de la mairie s’octroient de larges rémunérations : 500 livres de gages par an pour le maire, 120 pour le sous-maire.

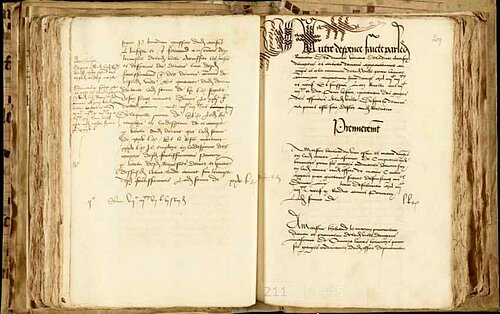

En septembre 1478, une assemblée de quatre à cinq cents personnes élit quatre notables à proposer au roi pour la charge de maire. Louis XI réprime sévèrement cette insoumission et fait emprisonner les principaux opposants. La confiance ne règne pas. Il accuse les anciens officiers ducaux de malversations financières et nomme le 3 novembre une commission pour examiner les comptes de la cloison, avant et après la création de la mairie. Elle est composée de ses fidèles Adam Fumée, maître des requêtes de l’hôtel du roi ; d’Auger de Brie, futur administrateur de l’évêché d’Angers et de Guillaume de Cerisay. Ils doivent aussi enquêter sur « certaines assemblees faictes en ladicte ville encores pour l’élection dudict nouveau maire ». Il séjournent à Angers deux mois (3 novembre – 9 janvier) et reçoivent 200 écus d’or pour leurs peines… Mais la contestation ne s’éteint pas. En février 1481, le roi charge le maire d’aplanir les difficultés qui se posent concernant l’exercice des privilèges de la Ville vis-à-vis des officiers royaux.

À la mort de Louis XI, en août 1483, rien n’est réglé. Plaintes et critiques se font de nouveau jour. L’annulation de la mairie est réclamée ou, à tout le moins, sa réforme. Deux partis s’affrontent : les habitants et les officiers du roi d’une part, le maire et le corps de ville d’autre part. La population estime que la mairie dispose de pouvoirs trop importants, les officiers du roi, qu’elle empiète sur leurs prérogatives. De nombreuses suppliques sont envoyées aux conseillers du roi. Un anonyme demande par exemple à Jean Bourré de ne pas favoriser le projet de mairie, ni d’empêcher le marché aux bêtes, « parce que qui empescheroit le marché aux bestes, ilz rameneroient lesdits porceaux à son huys ».

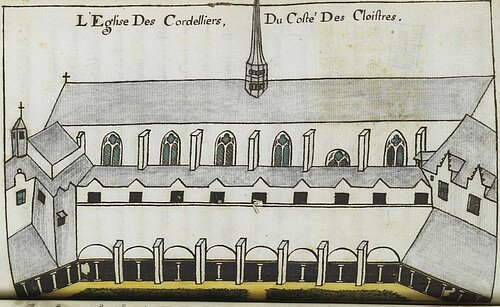

Pour pacifier les esprits et, selon les propres termes de la nouvelle charte de 1484, « nourrir l’union et amour entre les habitans […] et pour ôter les rancunes, clameurs et dissentions », Charles VIII institue une commission de conciliation, conduite par Jean Bourré et Antoine de Chources, capitaine du château d’Angers, en lien avec le Grand Conseil. L’Angevin Jean Bourré, grand serviteur de Louis XI, membre du conseil de régence dirigé par Anne de Beaujeu, sœur de Charles VIII, était l’homme de la situation. Une assemblée, réunissant cinq à six cents personnes, se tient au couvent des cordeliers le 20 avril 1484. Les commissaires confrontent les avis des deux partis et rendent leur ordonnance le 1er mai. Elle est lue le 3 mai, dans l’assemblée générale des habitants tenue au réfectoire des carmes.

Nouvelle charte

La mairie est réduite sur le modèle de celle de Tours, composée seulement d’un maire, de vingt-quatre échevins conseillers, d’un procureur, d’un clerc et d’un receveur. Le maire et le receveur sont élus pour un an, le reste du conseil est élu à vie. Les gages du maire sont diminués de 500 à 50 livres. Par rapport à la première charte, le corps électoral est lui aussi drastiquement restreint à ceux qui composent la mairie, aux gens du roi et à des délégués de chaque « état » : états « laïcs » (en général deux députés par paroisse), de l’Église et de l’université. Par ailleurs, le consentement des officiers du roi devient nécessaire pour les assemblées générales des habitants. L’élection du maire est désormais fixée au 1er mai de chaque année. Le nouveau maire devra être présenté au sénéchal devant qui il prêtera serment. Un serment qui sera réitéré devant le conseil, à l’hôtel de ville. Les échevins prêteront également serment devant le conseil. Désormais, le sénéchal et le juge d’Anjou seront conservateurs des privilèges municipaux.

Autre modification d’importance : si la municipalité garde la libre disposition et la juridiction des deniers communs, elle perd la justice ordinaire de la prévôté, la conservation des privilèges royaux de l’université et la connaissance de tout ce qui touche le domaine royal. C’était la pomme de discorde qui avait failli causer la suppression de la mairie.

Sans attendre la signature de la nouvelle charte, l’élection de Guillaume de l’Espine - première élection d’un maire d’Angers - se déroule le 4 mai 1484. Les commissaires du roi, Jean Bourré et Antoine de Chources, président la séance. Quant aux échevins, la liste en a été établie lors des concertations et leurs noms inscrits dans la nouvelle charte. Dix-sept faisaient partie de l’ancienne municipalité. Les sept restants ont été choisis comme « gens utiles et propres pour y être pour le bien de la ville et de la chose publique ». Charles VIII ratifie la nouvelle charte le 12 juin. La mairie sort diminuée de l’épreuve, mais elle a survécu ! Les échevins ne manquent pas d’en témoigner leur reconnaissance à Antoine de Chources et à Jean Bourré qui se sont entremis en sa faveur auprès de la régente Anne de Beaujeu. Et la mairie reprend vite de la vigueur. Le 13 janvier 1485, elle élit six échevins supplémentaires, au-delà des vingt-quatre convenus par la nouvelle charte. L’autorisation lui en est donnée par lettres patentes du 30 août suivant…