Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 470, avril-mai 2025

Le réseau d’eau de Loire ne remonte qu’à 1856. Avant cette date, Angers ne pouvait compter que sur ses puits, sur quelques fontaines publiques et… sur l’eau de la Maine. On allait aussi chercher de l’eau de Loire à La Pointe et un service d’eau de la source de l’Épervière, à Saint-Sylvain-d’Anjou était basé place du Ralliement dans les années 1820-1830.

De l’eau partout, mais de mauvaise qualité

Il y a de l’eau partout dans le sous-sol d’Angers, mais les sources manquent et l’eau est de piètre qualité, sinon malsaine. Vaysse de Villiers, dans son « Itinéraire descriptif de la France » publié en 1821, le dit sans détour : « L’eau bonne pour la boisson est la ressource dont la nature a été le plus avare dans cette ville. » Creusés dans le schiste ou l’argile, les puits donnent une eau dure, chargée d’acide carbonique, riche en sels ferrugineux, impropre à la cuisson des légumes, dissolvant mal le savon. Une eau qui a aussi la propriété de rendre aveugles après quelques mois les cyprins dorés (poissons rouges de la Chine). Pour l’être humain, elle trouble les fonctions digestives. Les étrangers qui en boivent tombent malades, alors que les Angevins, sans doute mithridatisés, la supportent. Mais c’est probablement aux eaux qu’ils doivent des affections aux intestins et le scrofule – infection des muqueuses ou inflammation des ganglions -, maladie fréquente en Anjou.

S’il y a de l’eau partout à Angers, c’est que les terrains schisteux sont fendillés en tous sens, mais ces fentes n’atteignent que de petites profondeurs. L’eau qu’elles recèlent sourd à peu de distance des terres où elle s’infiltre. On pourrait espérer forer des sources jaillissantes par puits artésiens, mais le sol ne remplit pas les conditions voulues : être composé de couches perméables à l’eau, intercalées entre des couches imperméables. L’eau s’accumule en nappe entre deux parois imperméables et si l’on perce la couche supérieure, les eaux jaillissent. Ce sont les terrains secondaires et tertiaires qui s’y prêtent le mieux, comme à Tours qui possède au XIXe siècle plusieurs puits artésiens.

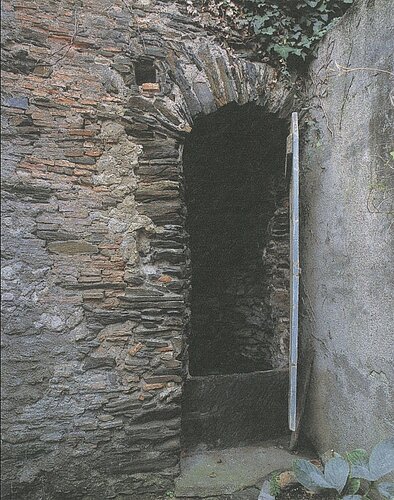

La fontaine Saint-Laurent

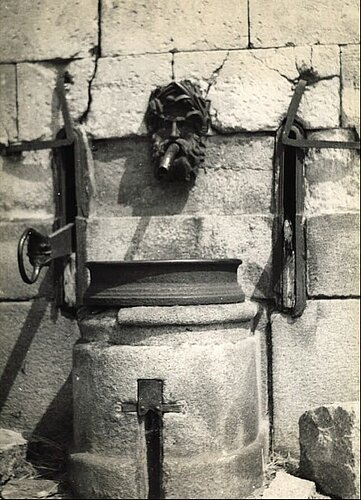

À Angers, des statistiques de 1825 font état de 6 fontaines, 11 puits publics, 1 citerne militaire, 10 citernes particulières et 771 puits privés. Le plus ancien captage attesté est la fontaine Saint-Laurent, se trouvant aujourd’hui enclavée dans une propriété au 4 rue Gay-Lussac. C’est un puits creusé dans le schiste au pied de l’ancienne église Saint-Laurent. Il dépendait de l’hôpital Saint-Jean qu’il desservait en eau. Des éléments de tuyaux d’une canalisation ont été retrouvés, qui amenaient l’eau jusqu’au lavabo hexagonal de l’hôpital, établi devant le grand cloître.

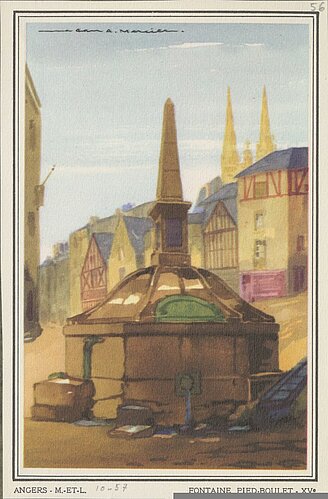

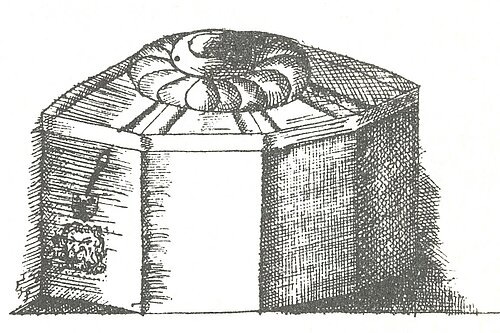

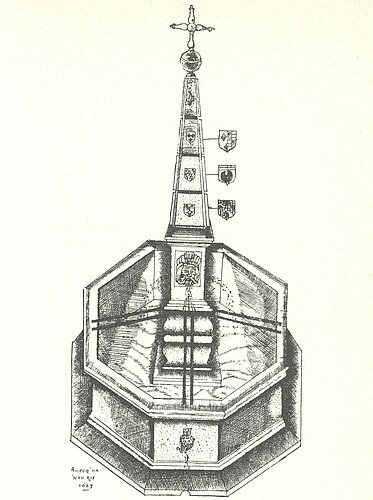

La fontaine Pied-Boulet

La deuxième fontaine la plus anciennement mentionnée dans les archives, depuis le début du XIIIe siècle, est également un puits, le « podium Boleti » rue Baudrière, autrement dit Pied-Boulet, qui dépendait d’une maison du chapitre cathédral ayant été habitée par un certain Boulet. Le duc Louis II d’Anjou la fait démolir en 1416 pour aménager une fontaine publique au-dessus du puits. Ce sera la seule fontaine monumentale de la ville, avant la Révolution. Le roi René s’y intéresse et en 1459 fait rechercher diverses sources pour les réunir à la fontaine. Elle est refaite par l’architecte Jean Delespine en 1536, entièrement reconstruite en 1620-1622, puis coiffée en 1630 d’un dôme à l’impériale, pour éviter les jets d’immondices dans son bassin. C’est alors qu’elle acquiert son actuelle silhouette, que les innombrables restaurations qu’elle connaît au fil du temps lui ont conservée. Les avis divergent au sujet de la qualité de ses eaux. En 1799, on la considérait comme inutile car « souvent sans eau, souvent n’en donnant qu’une fétide ». Mais en 1885 l’analyse de ses eaux montre que « sans être pures, elles sont d’assez bonne qualité, suffisamment chargées d’oxygène et ne présentant que des traces très légères de sels ammoniacaux et de matières organiques. »

La fontaine de la Godeline

Seconde fontaine publique d’Angers, selon Péan de La Tuillerie dans sa « Description de la ville d’Angers » publiée en 1778, la Godeline avait une excellente réputation, de pureté et d’abondance. En témoigne une tradition populaire qui prétendait qu’un bras de mer l’alimentait et que si l’on bouchait ses conduits, toute la ville en serait submergée ! Elle aussi apparaît dans les archives au XIIIe siècle, mais est beaucoup plus ancienne, ses eaux ayant creusé la vallée qui enserre l’éperon rocheux d’Angers au nord, tandis que l’Esvière le borde vers le sud.

La source s’en trouvait sur le plateau, près des actuelles rues du Musée et Toussaint. Son débit avait motivé l’implantation de différentes activités le long de son cours : moulin, grandes et petites boucheries (les abattoirs de l’époque), tannerie et parcheminerie, étuves. La fontaine est restaurée à plusieurs reprises, avec l’aide financière des bouchers. Au XVIe siècle, le ruisseau qui en sort est définitivement canalisé et couvert, ce qui évite au quartier d’être empesté – pendant longtemps on l’a appelé « le ruisseau qui pue » -, étant donné les pollutions qu’il charrie. La fontaine est encore considérée comme fort bonne en 1847, mais le percement de la rue de la Boucherie (rue Plantagenêt) en 1853 la fait disparaître.

Le roi René s’intéresse à l’eau

Le roi René a voulu doter la capitale de son duché de nouvelles fontaines, « pour la décoration et nectoyement d’icelle ». Il réussit à mettre en service celle du Pilori (1459-1461), en faisant venir l’eau du puits du couvent des Cordeliers. En revanche, c’est un échec pour celle qu’il souhaite établir à la Porte angevine. Il avait acheté une maison « devant la poulaillerie de ladite ville » et demandé si l’on pouvait l’alimenter avec la fontaine du Frotte-Pénil, située grand chemin des Ponts-de-Cé, ou, plus près, avec celle de la Godeline. Prudent, il précise, dans sa lettre envoyée de Marseille en 1459, que si les travaux coûtent beaucoup, il faudra aviser de payer en plusieurs années. Rien ne se fait. Finalement le terrain réservé est revendu par la Ville en 1487. En revanche des travaux sont effectués à la fontaine de la place des Halles en 1461, notamment le pavage.

Les fontaines « extra-muros »

Ces fontaines publiques constituent avant le XIXe siècle tout l’approvisionnement en eau de la ville, en dehors des puits. « Extra muros », on en compte trois autres. Le Frotte-Pénil est d’abord un ruisseau – qui prend sa source aux environs de la rue Châteaugontier – mais réunit ses eaux en fontaine à proximité de la route des Ponts-de-Cé (dans l’actuel parc de l’École supérieure des agricultures) avant de reprendre son cours de ruisseau à travers la banlieue sud et de se jeter dans la Maine.

Dans la Doutre, devant les boulevards, se trouvent les fontaines Saint-Nicolas (boulevard Clemenceau) et des Vignes (avenue de l’hôtel-Dieu). « La fontaine des Vignes sur la turcie, écrit Berthe en 1827, qui est d’une grande ressource dans le canton, par la bonne qualité et abondance de ses eaux, avait toujours été découverte et exposée aux caprices des malfaiteurs, a été bien renfermée et rendue saine et potable en 1827. » En 1864 encore, elle donne des eaux en abondance, mais les nouveaux bâtiments de l’hôpital, inaugurés en 1865, l’ont complètement tarie. Depuis, elle tombe en ruines, oubliée de tous. Quant à la fontaine Saint-Nicolas, restaurée en 1835, abandonnée au milieu du XXe siècle et dépouillée de ses ornements en fonte, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même.

La « Belle Fontaine » ou fontaine des Capucins n’a été découverte en Reculée qu’en 1831 par les religieuses de Chavaignes lors de la fondation de leur pensionnat. Lorsqu’elles le transfèrent sur la rive gauche en 1841, elles emportent avec elles le nom de Bellefontaine, mais pas la source… employée par une blanchisserie, avant d’être réunie à l’enclos de l’hôpital. Un autre enclos, celui des bassins à Saint-Serge, devenu jardin botanique, puis jardin des Plantes, est traversé par un beau ruisseau, mais il ne sert qu’à l’agrément des lieux.