Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 474, novembre 2025

Les bibliothèques populaires sont aux origines de la lecture publique. La bibliothèque municipale, créée en 1798, recevait surtout les lecteurs pour des consultations sur place. Elle prêtait très peu de livres. Ils n’étaient que dix emprunteurs en 1880. Encore en 1901, le nombre de livres prêtés – 595 – était infime.

Initiative privée

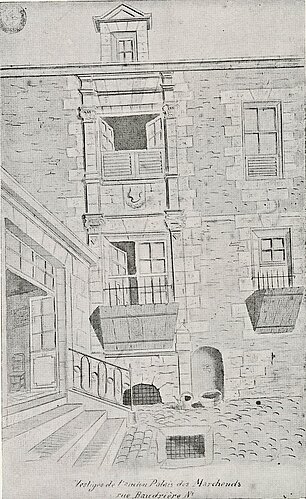

Pour développer la lecture publique, il fallait multiplier les salles de lecture et pouvoir prêter les livres. Alors qu’en 1860 le gouvernement prenait des mesures incitatives pour créer dans chaque école une bibliothèque, les initiatives privées se développent. La première bibliothèque populaire ouvre à Angers en 1865 grâce à l’une de ces initiatives. Elle s’installe au Palais des marchands, rue Baudrière, où se tenait, sous l’Ancien Régime, la juridiction consulaire. C’est une association de souscripteurs qui la crée. Son comité, présidé par le maire d’Angers, se compose de vingt-trois membres. Autour de lui figurent des personnalités parmi les plus connues de la bourgeoisie angevine : avocats, magistrats, professeurs, hommes politiques, industriels… Ce sont par exemple Biéchy, professeur de philosophie au lycée ; J. Cesbron-Lavau, maire de Faveraye ; Ambroise Joubert, manufacturier ; Parage-Farran, conseiller général et municipal ; Eugène Poitou, conseiller à la cour impériale ; J. Sorin, inspecteur honoraire d’Académie ; Segris, député au Corps législatif…

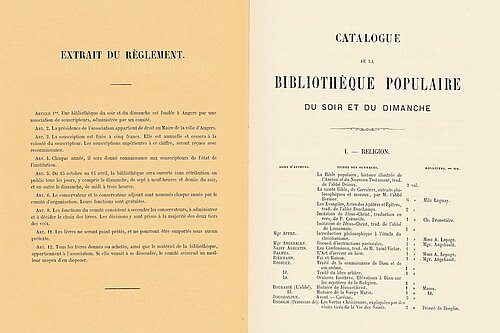

L’association est autorisée par arrêté préfectoral du 22 mars 1865. Les mois qui suivent sont consacrés à la recherche de fonds. Des séances de lecture sont données dans la grande salle du Cercle du boulevard au profit de la bibliothèque. Des particuliers offrent des livres, comme Théobald de Soland qui donne les lettres de Madame de Sévigné. 6 608 francs sont réunis par souscription et dons particuliers. Les deux tiers vont à l’aménagement des locaux et aux frais d’entretien, le reste est consacré aux livres. D’après le catalogue imprimé en 1866 par Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1 500 volumes ont été réunis. C’est une bibliothèque classique : histoire, géographie, littérature, religion… mais aussi pratique, car l’une de ses sections est composée de traités théoriques à l’usage de différents métiers. On note aussi des ouvrages pour la jeunesse. Abonnement est pris à certains journaux généraux et périodiques : « L’Ouvrier », « La Revue horticole », « La Science pour tous », « Le Magasin des familles », « Le Musée des familles » et « Le Magasin pittoresque ».

Une œuvre populaire

La bibliothèque peut ouvrir le 3 décembre 1865. L’accès est gratuit, mais les livres sont uniquement lus sur place. Elle est ouverte tous les jours, y compris le dimanche, de 7 h à 9 h 30 du soir, le dimanche de midi à 3 h. Ne s’intitule-t-elle pas « Bibliothèque du soir et du dimanche » ? Son personnel est bénévole. Pour la faire connaître un prospectus est imprimé en 1866 qui donne le détail de son établissement et sa fréquentation : 60 à 80 lecteurs par soirée le premier mois, puis parfois jusqu’à 100. On insiste sur la tonalité populaire de l’œuvre : « Le tableau des donateurs, si nous le reproduisions ici, représenterait à merveille cette union de tous pour une œuvre populaire qui a été le caractère essentiel de notre fondation. Toutes les situations s’y trouvent s’y trouvent les unes à côté des autres : M. le ministre de l’Instruction publique et nos députés anciens et nouveaux, le chef vénéré de la religion dans notre diocèse, nous ont apporté le secours puissant de leur haute autorité ; des ouvriers sur le produit de leur travail, une servante sur ses modestes gages, ont prélevé le témoignage du plus généreux dévouement et d’une confiance reconnaissante. » Quant aux souscriptions, elles devaient être renouvelées chaque année. Des membres du comité faisaient le porte-à-porte.

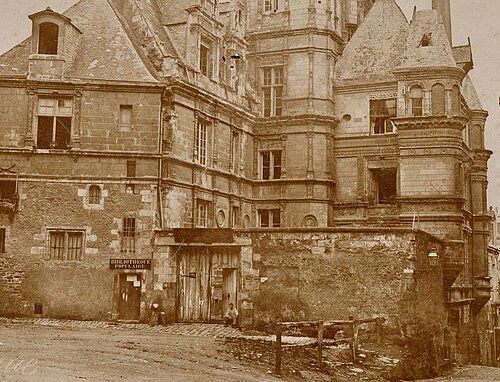

Quoique bien tracé, le chemin de la bibliothèque populaire du soir et du dimanche s’arrête dès 1874 à l’expiration du bail du Palais des marchands. Les bâtiments sont repris par Rémy Chanlouineau pour accueillir, sous cette enseigne de Palais des Marchands, le célèbre grand magasin angevin. Fort heureusement, le programme de la municipalité Maillé, élue en 1870, avait pour axe principal le développement de l’instruction publique. En plus de la création d’écoles communales, elle veut favoriser la lecture publique. Faute de pouvoir organiser – à cause du danger présenté par l’éclairage - des séances du soir à la grande bibliothèque du logis Barrault, elle décide en janvier 1871 de créer deux bibliothèques populaires, l’une rive gauche et l’autre rive droite.

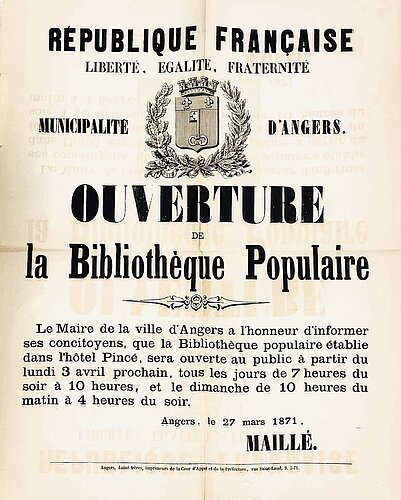

La bibliothèque populaire de l’hôtel Pincé

La première est mise en service à l’hôtel Pincé le 3 avril 1871. Ses horaires sont similaires – quoique plus étendus - à ceux de la bibliothèque populaire privée : tous les jours de 7 h du soir à 10 h et le dimanche de 10 h du matin à 4 heures du soir. Son administration est placée sous la surveillance de la bibliothèque municipale. Pas de prêt, les lecteurs doivent lire sur place. Ils n’ont pas accès directement aux rayonnages - une barrière les en sépare - et sont obligés de faire leur choix sur le catalogue imprimé. Le bibliothécaire remet directement les ouvrages aux lecteurs par un guichet. Le système n’est donc pas propre à favoriser une familiarité avec le livre, d’autant que les dames ne sont pas admises pour des questions de morale et de sécurité. La même liberté qu’on leur accorde pour les grandes bibliothèques publiques ouvertes pendant le jour « ne pourrait peut-être pas être accordée sans inconvénient dans les bibliothèques populaires ouvertes le soir », écrit le bibliothécaire de Pincé à Albert Lemarchand, directeur de la bibliothèque municipale. De fait, en octobre 1872, ce dernier signale au maire que « depuis quelque temps plusieurs jeunes garçons de 15 à 20 ans se glissent fréquemment le soir dans l’escalier qui conduit à la bibliothèque de l’hôtel Pincé, soit pour salir cet escalier, soit pour éteindre les becs à gaz qui l’éclairent, soit pour jeter des cris qui troublent les habitués de la salle de lecture ».

Le prêt des livres

Un système plus libéral est adopté en 1878. La municipalité se rend compte qu’il n’y a de véritablement populaire, et donc de véritablement utile que les bibliothèques qui ont organisé le prêt des livres au dehors (délibération du conseil municipal, 13 mars 1878). En effet, malgré un fonds de livres qui a été porté à quelque 3 000 volumes par l’achat d’une partie des ouvrages de la bibliothèque du Palais des marchands en 1874, il n’y a guère que vingt lecteurs par soirée. Le conseil décide de maintenir l’ouverture de la salle le soir, mais autorise le prêt. C’est sur ce pied, et après des travaux d’agrandissement, que le service rouvre le 21 juillet 1878. Un nouveau règlement est édicté, corrigé en 1883. Il s’est largement inspiré de celui de la bibliothèque populaire Anne-de-Graville, au Havre, de 1874. La gratuité est toujours de mise. Toute personne domiciliée à Angers et âgée de 15 au moins peut emprunter. Une carte nominative est établie. On ne peut emprunter que deux volumes à la fois et pour un mois. En cas de non restitution, le lecteur devra payer une indemnité.

Quelques mois d’expérience conduisent à ne conserver que le service du prêt (délibération du 29 novembre 1878), la salle de lecture étant désertée. En revanche, en l’espace de quatre mois (août-novembre 1878), 571 lecteurs se sont inscrits pour emprunter des livres. En septembre 1879, ils sont plus de 1 500. Le crédit d’achat d’ouvrages est doublé, passant de 500 à 1 000 francs.

Le premier réseau de lecture publique

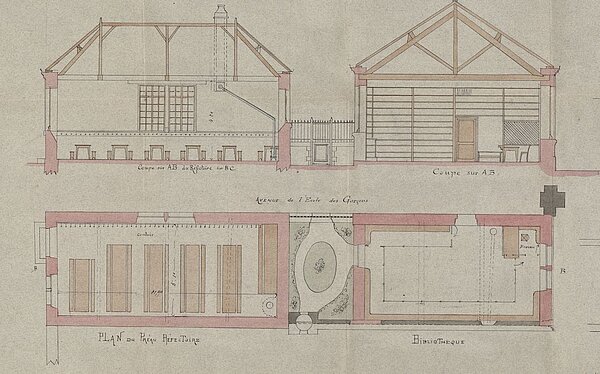

La deuxième bibliothèque populaire, dans la Doutre, est plus difficile à établir. Quoique le projet soit combattu par le maire Alexis Maillé qui voit la Ville se priver de tirer parti d’un bel immeuble, la bibliothèque est établie provisoirement à l’hôtel des Pénitentes. Un provisoire qui ne dure qu’un an (1872-1873). Elle est réinstallée à l’école communale du boulevard de Laval, rue Descazeaux et ouvre en novembre 1880, les mercredis de 7 h ½ à 9 h du soir et les dimanches, de 10 h du matin à midi.

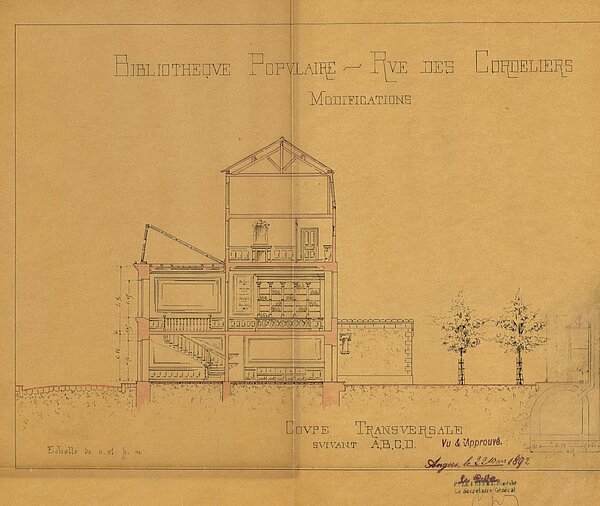

Désormais les bibliothèques populaires sont adossées aux écoles communales, le directeur de l’établissement en est le responsable et bien souvent l’un des instituteurs y exerce les fonctions de bibliothécaires. À la faveur du développement des écoles s’ouvrent de nouvelles bibliothèques : Condorcet (1884), Victor-Hugo (1898), les Justices (1899). Pendant ce temps, la bibliothèque de l’hôtel Pincé connaît une vie mouvementée, puisqu’elle déménage cinq fois, la première à cause de la restauration de l’hôtel Pincé. Elle est transférée à l’hôtel de Danne (1880-1883), puis dans une salle de classe de l’école Bodinier (1883-1887), dans un bâtiment annexe de l’école des Cordeliers (1887-1914) et enfin à l’ancienne cour d’appel, près de la Bourse du Travail, pour s’établir en 1961 au rez-de-chaussée du bâtiment, rue Botanique.

Un comité d’inspection et de surveillance près des bibliothèques populaires, présidé par le maire, est établi par l’arrêté municipal du 6 mai 1882. Il est chargé de « surveiller les actes d’administration exercés par le bibliothécaire en chef de la Ville et par les sous-bibliothécaires ». Il donne son avis sur les meilleures publications à acquérir, délibère des améliorations à introduire dans le service du prêt, la disposition du local et la classification des volumes. Le comité comprend sept personnes. Les premiers membres appartiennent essentiellement à l’enseignement : Besnard, professeur de mécanique à l’école des arts et métiers ; Villard, secrétaire dans la même école ; Calmès, receveur des Domaines ; Château, ancien instituteur ; Legludic, professeur à l’école de médecine ; Célestin Port, archiviste du département ; de Villiers, avocat à la cour d’appel. Par la suite, des personnalités du monde intellectuel comme Auguste Michel, conservateur du musée d’archéologie et la femme de lettres Mathilde Alanic, sont nommées au comité. Cette dernière y reste quarante ans (1908-1948), jusqu’à son décès.

Avec les bibliothèques populaires, on peut parler d’un premier réseau de lecture publique. En 1928, il affiche 53 952 prêts pour 2 305 emprunteurs. Mais d’année en année, le nombre de lecteurs s’amenuise. Après la Seconde Guerre mondiale, les bibliothèques souffrent d’obsolescence : les crédits sont faibles, les livres se détériorent et ne sont pas remplacés, les publications pour la jeunesse manquent. Les locaux sont trop étroits et peu attrayants et surtout les lecteurs ne peuvent accéder directement aux ouvrages, protégés par une barrière. Malgré tout, dans leur belle période (1871- 1930), les bibliothèques populaires ont joué leur rôle. Il faut ensuite attendre les années 1980 pour assister à un redémarrage de la politique de la lecture.