Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 438, avril-mai 2021

Article mis à jour le 27 février 2024, avec la participation de François Comte

Conservateur en chef chargé des collections archéologiques et historiques angevines aux Musées d’Angers, auteur avec Jean-Yves Hunot de recherches très récentes sur l’hôpital Saint-Jean, grâce auxquelles la chronologie de la construction des bâtiments sera pour la première fois établie scientifiquement (recherches à paraître dans Bulletin monumental, Paris, Société française d'archéologique, 2025)

Où se faire soigner à Angers en 1100 ? Il n’y avait guère que quelques infirmeries monastiques, puisque l’hôpital que tout chapitre cathédral se devait d’entretenir, d’après une règle édictée sous Louis le Pieux, ne semble pas avoir eu d’existence. Au XIIe siècle se fondent deux léproseries et trois aumôneries. Mais tous ces établissements hospitaliers sont réservés aux pauvres.

Vers 1175, une aumônerie d’un genre nouveau voit le jour, dédiée à saint Jean l’Évangéliste, à l’initiative de pieux laïcs, « les frères et gardiens de l’aumônerie », sans doute regroupés en confrérie. Le sénéchal du comte d’Anjou, Étienne de Marçay, et sa famille en sont les principaux bienfaiteurs. Ce dernier y jette toutes ses forces et toutes ses ressources financières - « multis laboribus et expensis », rappellera son fils Philippe de Ramefort – et réussit à convaincre l’abbesse du Ronceray de lui donner des terrains suffisants, bien situés le long de la Maine, sous l’église Saint-Laurent. Ainsi la fondation pourra être facilement desservie par voie d’eau. En janvier 1181, le pape Alexandre III lui accorde sa protection, tout comme, vers la même année, le comte d’Anjou. Ce sont les premiers textes qui évoquent l’« aumônerie angevine ». Henri II Plantagenêt se préoccupe alors de favoriser semblables fondations hospitalières sur ses territoires, à Caen et au Mans. En lui remettant tout le système hydraulique de barrages, d’écluses et de moulins (le futur pont des Treilles) qu’il vient de créer en amont du Grand Pont (actuel pont de Verdun), il fait en 1181 au nouvel établissement angevin une donation capitale pour assurer son existence. Il lui attribue encore des rentes en ville, des terres et des bois ainsi qu’une partie des péages du Grand Pont.

Sous ces hauts patronages, le sénéchal Étienne de Marçay travaille sans cesse à agrandir son oeuvre. Différentes donations constituent l’enclos de l’hôpital : le terrain où sont bâtis chapelle, cloître et salle des malades, un espace dans le cimetière Saint-Laurent, un lavoir pour le linge des malades avec des prés en bordure de Maine pour sécher et blanchir les draps et enfin les caves sur lesquelles seront édifiés les greniers. Dans les années 1190, Philippe de Ramefort fait aménager un cimetière pour les pauvres (place de la Paix).

La salle des malades est attestée en 1188, la chapelle achevée au début du XIIIe siècle. Les analyses dendrochronologiques de la charpente livreront plus de détails (article à paraître en 2025 par François Comte et Jean-Yves Hunot, dans le Bulletin monumental, publié par la Société française d’archéologie). Le fondateur meurt vers 1190, peut-être en Angleterre. Son cénotaphe, sinon sa tombe, a été édifiée à l’hôpital. La communauté de Saint-Jean rédige ses statuts en 1199-1200. Elle se met sous la conduite d’un prieur et adopte la règle de saint Augustin. Trente religieux, religieuses et frères laïcs y vivent alors, au service des pauvres et des malades. Les contagieux et incurables ne sont pas accueillis.

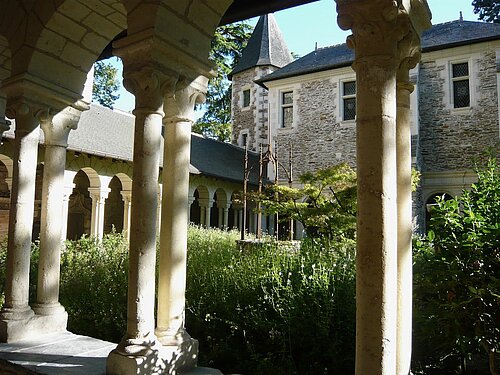

L’entrée de l’hôpital est à l’inverse de l’entrée actuelle : la porterie ouvre sur une cour, bordée par le logis du prieur, près du petit cloître ; à la suite, vers les greniers, viennent les logements des religieux et des chapelains résidents. Par une porte située près de la chapelle, on entre dans la grande salle, divisée en trois vaisseaux : celui du sud est réservé aux hommes, au nord sont les femmes. Devant la façade actuelle de la grande salle se trouve alors le grand cloître, longé au nord par le dortoir et sans doute les ateliers de la prieure et des « gardiennes ». Au sud se trouvent cuisine et réfectoire. Le sacriste, second personnage de la communauté après la création de la charge de prieur, avait sa maison soit à l’emplacement de l’extension du logis du prieur, soit près de l’enceinte urbaine le long de la Maine, dans un bâtiment connu pour sa belle peinture murale, démoli en 1872.

Malgré de nombreuses vicissitudes, l’hôtel-Dieu reste en fonction jusqu’au XIXe siècle. D’importantes constructions y sont faites aux XVe-XVIe siècles et surtout aux deux siècles suivants. Le 15 décembre 1865, les malades sont transférés vers le nouvel hôpital Sainte-Marie, actuel CHU. L’ancien hôpital est racheté par la Ville en 1868 dans l’intention première de lotir l’enclos, après conservation des trois bâtiments qu’elle entend maintenir : la grande salle des malades, la chapelle et les greniers. Dans l’immédiat, la salle des malades est transformée en ambulance militaire lors de la guerre franco-prussienne (août 1870). Des troupes l’occupent encore en 1871. Le projet de nouveau quartier ne voit pas le jour et le conseil municipal décide en 1874 d’affecter les bâtiments anciens au musée archéologique. Le temps d’effectuer les restaurations nécessaires, le musée ouvre au public au printemps 1877. Il est déménagé en 1967 pour faire place aux tapisseries du Chant du Monde de Jean Lurçat, à partir de mai 1968. Aujourd’hui, les bâtiments de l’ancien hôtel-Dieu Saint-Jean forment le plus beau témoignage de l’architecture hospitalière du Moyen Âge en France pour les XIIe et XIIIe siècles.