Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 473, septembre-octobre 2025

Aujourd’hui – changement climatique et écoulement des eaux obligent - le bitume est trop présent en ville et l’on cherche à s’en débarrasser. Autrefois, ce fut un progrès considérable pour la commodité de la circulation et la lutte contre la poussière ! Un véritable engouement suit la mise en exploitation des roches asphaltiques et gisements bitumineux de Seyssel-Pyrimont (Ain) ou de Lobsann (Bas-Rhin) en France, de Val-Travers en Suisse. Au départ, l’emploi du bitume est limité à la marine et au bâtiment, mais bientôt on découvre son utilité en revêtement routier. Des essais se font à Paris et dans plusieurs villes françaises, pas toujours très réussis avant que l’on ne trouve comment l’employer vers 1850-1854 : à l’état de poudre ou d’asphalte comprimé sur les chaussées, en mastic bitumineux fondu dans une chaudière pour les trottoirs.

D’abord pour les trottoirs

Le premier emploi s’en fait sur les trottoirs, plus faciles à aménager étant donné leur superficie réduite. À Angers, c’est l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées qui propose d’employer du « bitume artificiel » pour les trottoirs du nouveau quai Ligny en 1838. « L’expérience faite à Paris et à Lyon et tout dernièrement à Tours fait voir tout l’avantage que l’on peut retirer de l’emploi de cette matière », écrit-il dans son rapport du 16 janvier 1838. Cette année-là, le journal « Le Drapeau tricolore » du 30 juin 1838 indique que le public « s’est vivement épris de ce système de pavage et [que] les actions de certaines sociétés formées pour l’exploitation des mines qui contiennent cette matière ont été recherchées à la Bourse avec une ardeur qui tenait de l’extravagance. »

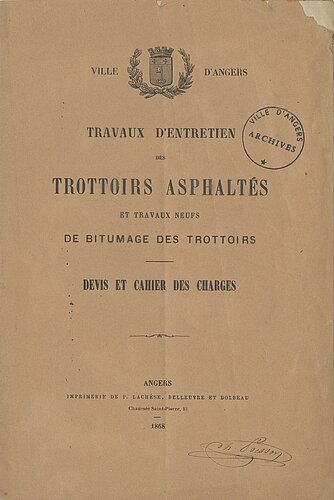

Des essais plus importants sont faits à Angers en 1840-41 sur les routes royales passant par la ville. L’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Prus, traite avec la société C. Barbe et Cie pour la réalisation d’un macadam bitumineux sur la route des Ponts-de-Cé. L’entreprise propose au maire de faire de même pour la partie non pavée de la place Sainte-Croix. L’architecte-voyer E. Boutrouë donne un avis positif. Mais pendant longtemps, le bitume sera plutôt réservé aux trottoirs. La Ville a du travail en la matière, depuis l’approbation par ordonnance royale du 23 juin 1845 du plan général d’Angers qui prévoit l’alignement de deux cent trente rues. L’exécution de trottoirs dans trente-et-une d’entre elles est déclarée d’utilité publique le 5 mai 1848. L’enquête n’a recensé que quatre oppositions, dont celle d’un menuisier observant que le bitume est beaucoup plus coûteux que le blocage en cendre de chaux et n’aura pas la durée de celui-ci. Le cahier des charges établi par Boutrouë ne prévoit d’abord qu’une seule méthode pour ces travaux, l’emploi d’une couche d’asphalte de Seyssel posée sur un lit de pierre siliceuse broyée. Mais comme les riverains ont à leur charge la moitié des frais de construction des trottoirs, le ministre de l’Intérieur demande l’ajout d’un second type de matériau plus traditionnel, des pavés de petite section. Le prix du mètre carré cependant est le même.

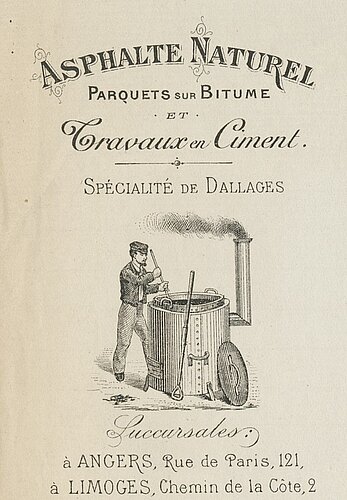

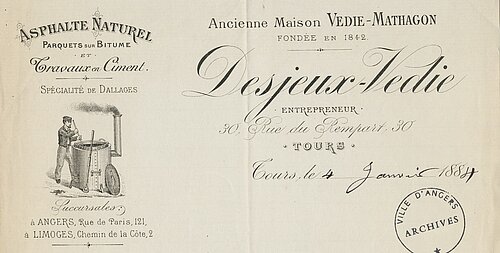

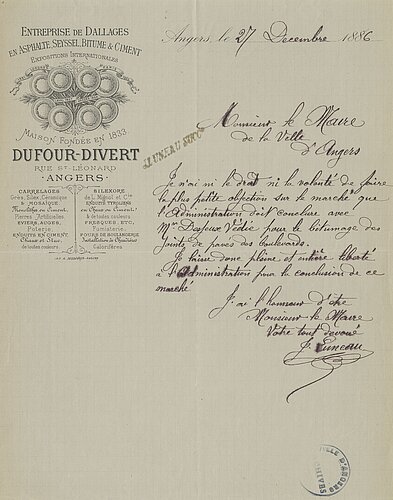

Védie et Dufour, spécialistes en bitume

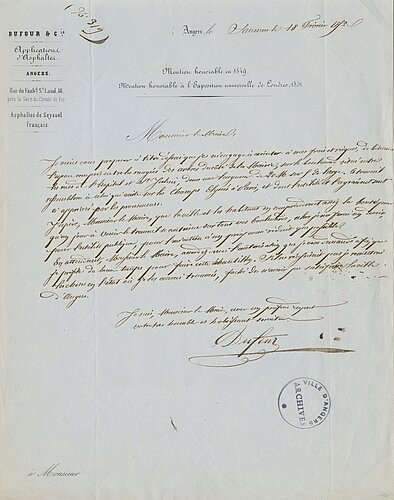

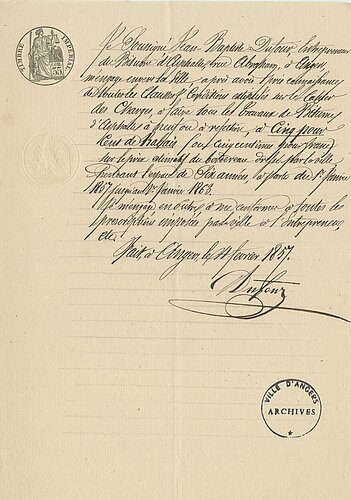

Les premiers travaux sont réalisés sans adjudication, suivant la faculté donnée par une ordonnance de 1837, quand il n’existe pas d’entrepreneurs spéciaux pour les effectuer. Pourtant marché est passé avec le sieur Védie, entrepreneur d’asphalte et de travaux de bitume de la Ville. Ce n’était pas le seul spécialiste… Le 18 mars 1848, un certain Jean-Baptiste Dufour se manifeste. « Je prends la liberté de vous écrire, dit-il au maire, relativement aux travaux que vous pourriez avoir à faire faire dans votre ville d’Angers. » Il annonce avoir obtenu un accord financier intéressant avec l’administration des carrières de Seyssel, cite l’ouvrage qu’il a fait « depuis huit années » qu’il est à Angers, « tel que les rues et faubourgs Saint-Jacques, Bressigny, Brionneau qui ont été exécutés en 1842 sans avoir besoin de réparation ». Il avance enfin un argument définitif : le rabais qu’il offre à la mairie sur le prix du macadam au mètre carré : cinq francs au lieu de six. Il ajoute qu’il serait fort humiliant pour lui de voir un concurrent asphalter la rue d’Orléans (ou rue David, actuelle rue Paul-Bert) où il a ses bureaux…

Un bitume adapté aux pieds des chevaux

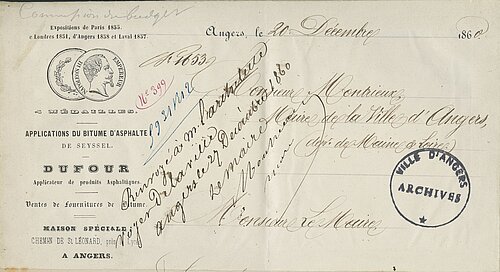

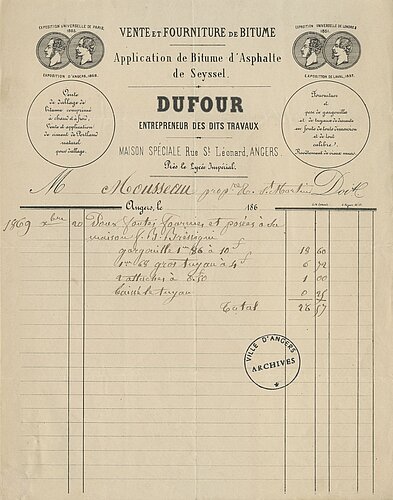

Védie reste néanmoins titulaire des travaux de la rue d’Orléans, comme de ceux des rues Boisnet et des Lices. Mais à la fin de 1849, la Ville décide, comme pour les pavages, de passer au système de l’adjudication publique pour les trottoirs en asphalte. C’est Dufour qui l’emporte pour six ans. Ses en-têtes de lettre s’étoffent : « Dufour et Cie, applications d’asphaltes, 18 rue du Faubourg-Saint-Laud près la gare. Asphaltes de Seyssel français. Mention honorable en 1849. Mention honorable à l’Exposition universelle de Londres, 1851. » Très entreprenant, il propose à la mairie des essais gratuits : en 1852, le bitumage d’une partie de la contre-allée intérieure du boulevard de Saumur (Maréchal-Foch). En 1854, il va plus loin, offrant de faire toute la chaussée de la rue David en macadam asphaltique, avec un mélange de pierres dures et d’autres plus « élastiques » pour donner prise aux pieds des chevaux du haras à toute température… Cette offre fait suite aux perfectionnements qu’il a apportés, notamment par son brevet d’invention du 13 février 1849 pour un système de macadam d’asphalte en roche, augmenté par un certificat complémentaire en octobre de la même année.

, Ouvre une nouvelle fenêtre

, Ouvre une nouvelle fenêtre

, Ouvre une nouvelle fenêtre

, Ouvre une nouvelle fenêtre

Mais la Ville ne paraît pas très disposée à étendre le système du macadam aux chaussées des rues de la ville. Elle préfère, comme d’autres, réserver le bitume aux trottoirs, en quelque sorte aux lieux de promenade. Dufour reste ainsi adjudicataire des travaux de réalisation et de réfection des trottoirs en asphalte jusqu’au 31 décembre 1868. Il conserve ensuite l’entretien ordinaire, tandis que, retournement de situation, les travaux neufs sont confiés à l’entreprise Desjeux-Védie… Les pavés en petit échantillon sont aussi utilisés et, pour le boulevard de Saumur, le choix se porte en 1885 sur des pavés de grès céramique de Sarreguemines. Mais la dépense est beaucoup plus considérable. Ce qui a décidé les élus, c’est que l’adjudicataire des travaux d’asphaltage ne pouvait garantir de terminer son travail avant le concours régional.

Automobiles et poussière

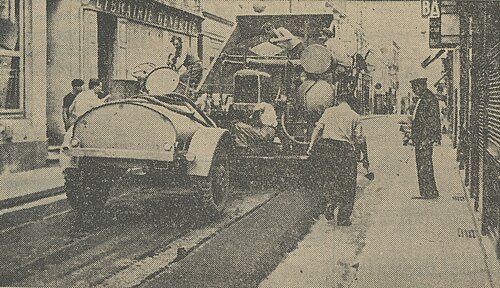

La situation évolue avec le développement de la circulation automobile qui soulève des nuages de poussière intolérables. C’est d’abord le boulevard Daviers qui est bitumé en 1899 : « amélioration très importante, souligne « Le Petit Courrier », les piétons ne seront plus obligés de piétiner dans la boue ». Le 27 décembre 1904, le conseil municipal vote des essais de goudronnage sur le boulevard Ayrault. Ceux qui ont été entrepris sur une partie de la route des Ponts-de-Cé semblent devoir donner de très bons résultats, indique l’adjoint Lépicier. Mais ils ne sont bons que si le goudronnage est appliqué sur des chaussées nouvellement empierrées. Ces travaux demeurent malheureusement très partiels, ce ne sont que des essais malgré les impératifs de salubrité, et l’on revient même à l’antique méthode du pavage pour une partie de la route des Ponts-de-Cé… « La circulation automobile, note le journal « L’Ouest », par la masse des poussières qu’elle déplace, constitue un vrai danger social. Il est de toute urgence que des mesures sérieuses et méthodiques soient prises : le pavage des rues des villes s’impose, le goudronnage des rues que l’on ne peut paver est indispensable. »

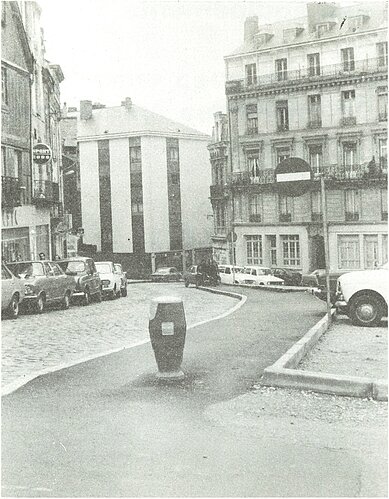

En 1947, 72 km de voies sont empierrés, 22 km sont pavés et seulement 2,2 km bitumés. Les grands travaux commencent en 1949. Un nouveau revêtement de goudron commence à être appliqué à titre d’essai. « Il durcit immédiatement et coûte moins cher que le pavage », explique « Le Courrier de l’Ouest », en donnant par le menu le détail des opérations (24 août 1949). Août 1968 : la place de la Visitation reçoit une couche de macadam. C’était l’une des dernières places à conserver ses pavés. Certaines rues, en dehors des rues de la Cité ou du cœur de la Doutre, les conservent plus longtemps, comme la rue Baudrière, encore pavée en 1980.