Chronique historique

par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers

Vivre à Angers n° 169, octobre 1993

Mise à jour : 11 décembre 2024

L'idée de créer une place à cet endroit de la ville si bien situé n'est pas une idée révolutionnaire. La Révolution en a seulement facilité l'exécution rapide et l'a amplifiée. Née en avril 1791 de la démolition de trois églises, la place du Ralliement met près d'un siècle pour terminer sa croissance. C'est en 1887 qu'elle prend le visage architectural que nous lui connaissons, tandis que, coquette, elle change de temps à autre ses atours, pour rester jeune.

Les ancêtres

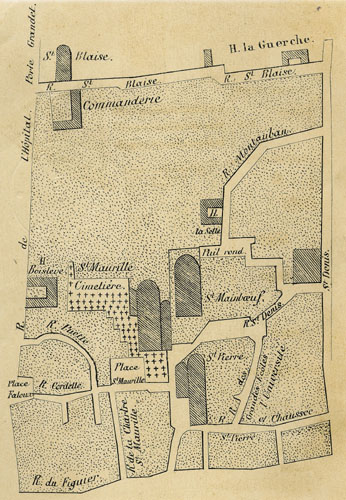

Remontant sa généalogie, nous lui trouvons des parents modestes, entourés d'églises : la place Saint-Maurille, créée en 1784 à l'emplacement du grand cimetière de Saint-Pierre, transféré hors les murs. Les grands-parents sont encore plus modestes, une "placette" née en 1736 de la destruction du petit cimetière Saint-Maurille et de deux maisons. Avant 1736, il n'y a - à l'endroit de la future place du Ralliement - comme emplacement dégagé, que des parvis d'églises, des cimetières et un lacis d'étroites ruelles qui attirent une infinité de malfaiteurs et de libertins (Arch. mun., BB 126, f° 95). C'est un quartier typique d'une ville encore médiévale, irrigué par les rues Cordelle, du "Puit-Rond" (l'actuel passage des Angles), des Forges (future rue de la Roë), des Deux-Haies et Chaussée-Saint-Pierre.

L'historien Blordier-Langlois, né en 1771, s'en souvient, presque avec effroi : "Devant Saint-Maurille (…), était une très petite place circonscrite par l'église paroissiale de Saint-Pierre, et quelques maisons qu'habitaient des chanoines. Des rues étroites conduisaient à cette église ; l'une entre Saint-Pierre et une maison qui forme un angle et qui était si près de Saint-Pierre que les nombreux paroissiens n'y pouvant tenir tous, quelques-uns entendaient l'office assis ou agenouillés sur les marches de cette maison ; l'autre rue étroite qui conduisait à la place Saint-Maurille longeait le cimetière de Saint-Pierre ; une autre enfin est la petite rue Cordelle (…). Tout ce quartier était un vrai dédale, un lieu dont il devait être difficile de se tirer avant l'adoption des réverbères, et dans lequel il était dangereux en tout temps de s'aventurer la nuit".

(Angers et le département de Maine-et-Loire, 1837, t. I, p. 167).

Le coeur d'Angers, sous l'Ancien Régime, n'est pas ce quartier qui vit sans bruit, mais la place des Halles (place Louis-Imbach), la seule grande place de la ville où sont installées institutions administratives, judiciaires, commerçantes et culturelles, où se rassemblent les Angevins en fête. Pour elle, la Révolution aussi est un tournant décisif : une concurrente naît, mieux placée et qui jouit de l'attrait de la nouveauté.

Le premier Angers religieux

Remontons au-delà de 1736 les ancêtres de la place du Ralliement. Les premiers témoignages de vie à cet endroit ont été dégagés par les fouilles des XIXe et XXe siècles. Il y avait là, d-s le début de l'époque d'Auguste, un atelier de potier daté des premières décennies avant notre ère d'après les rebuts de cuisson. Au cours du Haut-Empire, c'est un quartier animé de la ville avec plusieurs “domus” - deux au moins avec des mosaïques, une autre avec des thermes privés - des habitations plus modestes et des commerces. Les ruelles avaient en leur centre des caniveaux couverts pour l'évacuation des eaux usées.

La crise du IIIe siècle met fin à la prospérité. Le quartier est abandonné, momentanément. La ville se replie sur le point culminant du relief schisteux et s'entoure de murailles au cours du IVe siècle. Léger renouveau durant ce siècle : des bains privés sont réédifiés au milieu des ruines, puis l'abandon des maisons est définitif pour plusieurs siècles. La vocation du quartier change radicalement : de résidentielle, elle devient funéraire et, peu à peu, religieuse.

Dès le IVe siècle, la grande nécropole sud (située depuis la gare Saint-Laud entre la rue de Frémur et la route des Ponts-de-Cé) est remplacée très progressivement par celle du Ralliement, qui s'étend jusqu'à Saint-Martin et Saint-Aubin. Plusieurs basiliques funéraires y sont édifiées aux IVe et Ve siècles : Sainte-Marie (?), devenue Saint-Maurille, où est transféré le corps de l'évêque de ce nom au VIIe siècle, puis Saint-Pierre. Au cours de ce dernier siècle, son successeur saint Mainboeuf édifie la basilique Saint-Saturnin, à proximité des deux premières. Il y crée un hospice et un orphelinat. A sa mort vers 660, il est inhumé dans cette basilique qui ne prend son nom qu'au XIe siècle. Les trois églises du quartier sont désormais en place pour de longs siècles. Un bourg suburbain, inclus dans les fortifications de la ville seulement sous saint Louis, se crée autour d'elles. Saint-Pierre et Saint-Maurille deviennent églises paroissiales avec chacune leur cimetière. Saint-Mainboeuf est desservie à l'église Saint-Denis tout proche, mais le cimetière paroissial se trouve devant et au chevet de Saint-Mainboeuf.

La vie religieuse se renforce au IXe et surtout au Xe siècle, après la période agitée des années 850-950. Des chapitres de chanoines sont créés dans les trois églises Saint-Pierre, Saint-Maurille et Saint-Mainboeuf. Leur origine est passablement obscure. Des communautés canoniales sont attestées au IXe siècle à Saint-Mainboeuf et à la fin du Xe siècle à Saint-Maurille. La première mention certaine de l'existence du chapitre de Saint-Pierre remonte à 1060-1081 : un acte de l'abbaye Saint-Aubin mentionne le "custos monasterii sancti Petri", sorte d'avoué protecteur de Saint-Pierre. Au XIVe siècle, le chapitre est composé d'un doyen et de onze chanoines.